曹玮

国际关系学院国际政治系副教授

一、导论

本文的研究问题是,在中国实力迅速增长并由此引发中美战略竞争背景下,什么因素会影响亚太国家在中美两国之间的选择?

(一) 亚太国家行为选择的意义

冷战结束以来,中国相对实力迅速提升。随着中美两国实力差距的不断缩小,中美两极化的前景开始浮现。在这一大背景下,中美战略竞争正在不可避免地成为学界和战略界的主流看法。对亚太国家而言,中美竞争的过程和结果将直接影响它们的外部战略环境和行为选择。随着中美竞争的日趋激烈,亚太中小国家日益被一个棘手的问题所困扰∶如何在中美之间做出战略和外交选择?

周边国家的行为选择直接影响中国的外部安全环境甚至民族复兴的成败。根据现有理论,小国的支持和追随是大国获取国际地位和影响力的主要来源。大国竞争的一个重要维度是该国能否比其他大国在更多的问题上影响更多国家的更多行为。大国影响他国行为在很大程度上依赖于自身的权威(authority),而获取权威的关键取决于大国能否让小国自愿向其让渡部分主权,并承认大国对小国享有等级性的领导地位。如果将大国与小国的关系类比为市场中企业和消费者的关系,那么大国与企业的目标函数都是通过为消费者(小国)提供服务(安全保障)以赢得更大的"市场份额",只不过国际政治领域中所谓"市场份额"指的是接受一个大国领导的中小国家的相对数量。总之,现有国际关系理论的一个基本共识是,小国的外交取向对大国的权力和领导地位有着近乎决定性的影响。

从古至今,争取小国支持始终是大国战略竞争的核心内容,它在很大程度上左右着大国战略竞争的过程和结果。公元前445年,雅典和斯巴达签署《三十年和约》,明确承认了雅典和斯巴达海陆分治希腊世界的政治格局。雅典作为崛起国,之所以能够获得与斯巴达平起平坐的权力地位,一个根本原因就是它有效领导甚至控制了提洛同盟中的其他盟邦。宋辽对峙被认为是两极竞争的另一个代表性案例。自960 年北宋建立到1125年契丹亡国,宋辽竞争的一项重要内容就是争夺周边小国特别是高丽的政治臣服。冷战时期,苏联之所以被公认为与美国同一等级的超级大国,除了自身的硬实力外,东欧和其他地区社会主义国家对其领导地位的承认同样至关重要。美苏对中东、亚非等第三世界国家的争夺更是贯穿冷战始终。

(二)研究对象、研究方法和主要发现

鉴于小国选择对大国战略竞争的重要意义,本文将通过实证研究探索亚太国家在中美战略竞争背景下的行为选择规律。本文所研究的小国行为选择涉及战略和外交两个维度∶在战略维度上,我们关心的是小国究竟是选择与两个大国保持等距离关系还是倒向其中某个大国;在外交维度上,我们追问的是小国会选择改善与哪一个大国的关系。战略维度反映小国的对冲倾向∶当小国与两个大国的关系距离越接近时,小国越倾向于选择对冲战略。外交维度衡量小国的外交侧重∶当小国与一个大国关系改善幅度大于与另一大国关系改善的幅度时,意味着小国选择相对改善与前者的关系,即外交侧重于前者。

需要说明的是,上述两个维度并不相互包含或者相互交叉。换言之,某个时期小国在战略维度的对冲倾向有多强烈,与它在外交维度究竟侧重于相对改善与哪个大国的关系之间没有必然联系。不妨设t。年某小国S与中国的关系分值为a,与美国的关系分值为b,,t年S与中国的关系分值为a,与美国的关系分值为b。根据上述对"对冲倾向"和"外交侧重"的界定,当Ib-a。l>Ib-al时,S在t。至t期间转向在中美之间两面下注;当α-a,>b-b。(即b-a,>b-a)时,S在同一时期选择相对改善与中国的关系。由这两个形式化定义可知,"对冲倾向"和"外交侧重"是两个彼此独立的概念∶小国选择对冲的过程既可以是相对改善与中国关系的过程(比如a。=3,b=5,a=5,b=5),又可以是相对改善与美国关系的过程(比如a。=3,b,=1,a=3,b=3);反过来,小国相对改善与中国关系的过程同样既可能是选择对冲的过程(比如a。=3,b=5,α=5,b=5),也可能是选择一边倒的过程(比如a。=3,6b=4,a=5,b=3)。总之,"对冲倾向"和"外交侧重"互不包含 、互不决定。这意味着要想知道冷战后亚太国家在战略和外交层面如何做出选择,需要分别进行经验研究。

基于上述区分,本文以小国的对冲倾向和外交侧重为因变量,采用面板数据方法,建立了关于亚太地区22个国家1991—2018年两个时段共四个动态面板系统GMM回归模型。模型结果涉及学界对亚太国家行为选择的许多重要论断,其中最主要的发现包括三点∶首先,在中国相对实力提升态势不确定性较低的阶段,中美关系本身会对亚太国家的行为选择产生显著影响。中美关系越紧张,小国越倾向于在中美之间两面下注;同时,中美关系越紧张,小国越倾向于相对改善与中国的关系。这既说明亚太国家选择对冲有利于中国外交环境,又表明中美关系和中国与亚太国家的关系之间存在张力。其次,中美相对经济实力的变化、亚太国家对中美两国经济和军事依赖的程度差异乃至亚太国家在贸易、投资和军事等领域的总体对外依存程度均与亚太国家的行为选择无关。这提示"供给一需求"框架可能不是分析和理解亚太国家在中美之间进行选择的适宜分析框架,"经济靠中国,安全靠美国"可能不是小国选择对冲的真正原因。最后,小国的国内合法性对小国的对冲倾向始终存在显著影响,突显了加强对亚太周边国家内政研究的意义。

下文分为四个部分∶第二部分是文献综述,梳理影响小国行为选择的各项因素,并做出总体评价,为统计建模做好准备。第三部分是模型设定、变量与指标选取以及模型估计。第四部分根据模型结果,分析在不同阶段影响小国对冲倾向和外交侧重的各种因素。最后是结论。

二、小国行为选择的影响因素

为尽可能完整地考虑各种可能的影响因素,本部分将简要梳理相关文献,并在归纳现有观点之后,对现有研究的不足做出总体性评价。

(一) 单元层次因素

1.小国的实力

均势理论认为,制衡是实力较弱的一方对较强一方的最优策略。 持相反观点的学者认为,当国家间实力差距过于悬殊时,较弱一方将会选择追随而不是制衡较强一方,或者在不同强国之间灵活接触、两面下注。 例如斯蒂芬·沃尔特(Stephen M. Walt)认为,一般而言,国家越弱,越有可能追随而不是制衡强者。具体到亚太国家,郭清水(Cheng-Chwee Kuik)发现,像马来西亚这样的小国,受自身实力的约束,即使采取对冲战略,也只能采取淡化崛起国威胁同时与主导国保持一定军事距离的弱对冲战略(light-hedging)。吴翠玲(Evelyn Goh)的研究发现,与缅甸、老挝和柬埔寨相比,具有次区域支配历史的实力更强的国家(如越南和泰国)在对冲中国时有相对更大的回旋余地和更多的政策选项。陈小鼎等认为,周边国家的制衡能力和制衡意愿决定了它们应对中国相对实力增长的战略选择。

2.与大国的经济联系

兰德尔·施韦勒(Randall Schweler)认为,小国追随大国的主要原因是为了获得经济利益,例如冷战时期许多第三世界国家选择追随苏联,主要是为了获得更多的经济收益。保罗·帕帕友努(Paul A.Papayoanou)则指出,当维持现状的国家之间存在广泛的经济联系,而与存在威胁的大国之间缺乏这种联系时,现状国家更可能联合起来制衡有威胁的大国;而如果现状国家之间经济上的相互依赖程度不高,或者与威胁大国之间存在密切的经济联系时,现状国家更有可能弱化制衡或者采取调和性政策(conciliatory policies)。布洛克·特斯曼(Brock F.Tessman)认为,在一个集中多极体系(concentrating multipolar systems)中,与一个正在崛起的体系领导者的经济相互依赖可能会导致小国倾向于追随而非制衡。

就亚太国家而言,陈宗岩(lan Tsung-Yen Chen)等发现,在高威胁认知情况下,对崛起国持积极经济预期的东盟国家会对其采取对冲战略,持消极经济预期的东盟国家则会采取制衡战略。在低威胁认知情况下,积极的经济预期会促使东盟国家对崛起国采取追随战略,而消极的经济预期则会使其采取对冲战略。吴翠玲认为,东南亚国家之所以实行对冲战略,是因为它们虽然把中国看成"安全威胁",但同时也认为中国是一个有利可图的经济伙伴。达伦·利姆(Darren J.Lim)等学者也指出,对冲的实质是国家对物质利益与自主成本两者的权衡,当收益和成本都很高时,小国会选择对冲。当然也有学者持相反观点,郑在浩(Jae Ho Chung)的统计研究显示,东亚国家对中国的经济依赖对前者的行为选择没有显著影响。

3.与大国的军事关系

詹姆斯·莫罗(James D.Morrow)认为,不对称军事同盟的实质是小国通过牺牲自主权来换得大国的军事安全保障。这意味着与大国的不对称军事关系很可能约束小国的对外行为。如郑在浩的研究显示,东亚国家与美国的军事关系会影响前者的行为选择,与美国军事关系越紧密,越可能制衡中国。利姆等人也指出,与美国存在同盟关系或者与中国存在重大领土争议的亚太国家更可能采取制衡而非对冲中国的战略。联盟国家尽管也能通过发出与联盟关系不一致的信号来做出对冲举动,但这样做的成本相对高于非联盟国家。也有学者持不同看法。范·杰克逊(Van Jackson)认为,与他国军事关系的高度敏感性会鼓励亚太国家对冲,以避免完全的相互依赖,从而减轻可能构成的脆弱性。例如,作为美国的两个长期盟友,韩国和日本也同时在整个亚洲寻求安全合作,以突破单纯的与美国的双边联盟结构。

4.小国的威胁感知

主流观点认为,威胁水平的高低影响小国的行为选择。帕特里夏·韦茨曼(Patri-cia A.Weitsman)指出,当一国对另一国的威胁水平较低时,后者会采取对冲战略;随着威胁水平的升高,后者会依次采取捆绑(tethering)、制衡和追随战略。王栋也认为,不同于制衡和追随,国家实施对冲战略时通常对目标国的威胁认知要更低。陈宗岩等认为,在积极经济预期情况下,如果崛起国被视为高威胁,小国会采取对冲战略,反之则采取追随战略;在消极经济预期情况下,如果崛起国被视为高威胁,小国会采取制衡战略,反之则采取对冲战略。就亚太国家而言,吴翠玲认为,与新加坡和越南相比,泰国对中国的威胁认知相对较低,这是它选择对冲战略的关键原因。但也有学者持不同观点,如松田康弘(Yasuhio Matsuda)就认为,"将中国视为威胁的观念,导致日本将""""""""对冲""""""""战略纳入其对华接触政策"。

另外一些学者认为,威胁的不确定性影响小国的行为选择。尤尔根·哈克(Jürgen Haacke)指出,对冲与制衡、追随的决策逻辑存在根本不同。制衡和追随战略应对的是确定的威胁,对冲战略应对的是安全风险,而安全风险是一种盖然性的未来威胁。丹尼·罗伊(Denny Roy)同样认为,制衡需要有明确的威胁认知,而对冲是为了应对可能出现的威胁。约翰·乔西亚里(John D.Ciorciari)认为,对冲战略的核心是制定措施以减少或弱化潜在威胁变成真实危险时的损害。

5.小国国内政治

郭清水认为,小国的行为选择会受到国内政权合法性的影响,其对外政策往往服务于巩固统治精英在国内治理的权威。在大国崛起结果不确定的情况下,小国倾向于根据国内政治合法性的主要来源制定相应的对外战略。"如果精英群体的合法性更多地来源于经济繁荣而不是国家安全,那么它很可能会强调从崛起国那里获得的经济与政治收益,淡化崛起国的安全威胁。"他指出,马来西亚及其他一些亚太国家之所以积极发展与中国的关系,主要是出于国内政治的考量,即通过经济增长强化国内政权的合法性。此外,也有学者注意到意识形态对小国行为的影响。特斯曼指出,小国与崛起国之间的意识形态联系可能会促使前者选择追随而不是制衡后者。

(二)体系层次因素

1.大国实力对比

特斯曼认为,体系结构是影响国家行为的最主要因素。他从大国间实力分布及权力集中趋势两个维度将国际体系分为集中多极、分散多极(deconcentrating multipolar)、集中单极(concentrating unipolar)和分散单极(deconcentrating unipolar)四类。制衡和推卸(buckpassing)战略分别是集中和分散多极体系下小国的核心战略,而追随和对冲则分别是集中单极和分散单极体系下小国的核心战略。就亚太国家而言,现有研究认为,在很多情况下这些国家不确定中美两国谁将成为亚太地区的主导力量,也不确定大国的意图。体系层面的持续不确定性迫使亚太国家采取同时追求"收益最大化"和"风险应急"的对冲战略。而只要中美两国相对实力变化的轨迹变得清晰,亚太国家就会知道它们应该选择制衡还是追随。一旦它们确信在可预见的未来中国或美国将成为地区霸主,它们就会停止对冲转向追随公认的地区霸主。

2.大国战略关系

亚历山大·科罗列夫(Alexander Korolev)指出,体系层次的大国竞争会限制小国的行动空间。当大国竞争激烈时,小国保持对冲更加困难,它们将被迫更明确地表明自己的立场。郭清水则认为,只要中美竞争还没有上升为全面冲突,马来西亚将不会选择制衡或追随,而会继续采取对冲。车维德(Victor Cha)的研究显示,中美战略关系对韩国的行为选择有重要影响∶如果中美关系是合作性的,韩国会因为有安全盈余而寻求对冲;如果中美关系是竞争性的,韩国会因为出现安全赤字而被迫在两个大国之间做出选择。具体而言,当中美关系是竞争性时,70%的情况下韩国会选择与美国脱钩,站在中国一边。

(三)现有研究的不足

上述研究从不同角度拓展了我们对小国行为选择的理解,但存在三方面不足∶首先,不同学者对一些重要变量的认识存在明显抵悟。中国的经济影响力无疑是讨论亚太国家行为选择时最直观也最常被提及的重要因素,然而迄今学界对于这一变量与小国行为选择之间的关系依然莫衷一是。一些学者认为小国对崛起国的经济依赖会促使小国采取对冲,另一些学者则认为崛起国的经济影响力与小国的选择没有必然关系。小国与主导国的军事关系是影响小国行为的另一个重要变量,然而,小国与主导国军事关系的加强究竟会使小国更倾向于制衡崛起国还是更倾向于在崛起国和主导国之间两面下注,不同学者的观点同样大相径庭。如此重要和突出的变量在现有研究中尚且存在认识上的分歧,对于其他相对间接的因素来说,现有观点的可靠性就更加值得怀疑。

其次,研究方法与研究对象不匹配。现有研究文献绝大多数都采用定性研究方法。 定性方法的优势在于发现和验证已知规律背后的因果机制,而识别一般性规律本身并非其所长。如上所述,目前对于几个最直观的自变量与小国行为选择这一因变量之间的作用关系都存在分歧,说明学界对大国权力转移背景下小国行为选择的规律本身尚缺乏明确和充分的认识,在这种情况下试图以定性方法为主开展相关议题研究只会事倍功半。定性方法的短板恰是定量方法的长处。通过构建大样本统计模型,能够相对准确地识别各种潜在因素与小国行为之间的一般性规律,而只有在准确把握规律的前提下,继之以定性方法,才更有可能对规律背后的机制和规律以外的特例做出高质量的个案研究。

最后,未能清晰区分小国在战略层面的对冲倾向和外交层面在两个大国之间的取舍侧重倾向。当已知某种因素促使小国选择对冲战略时,我们只知道此时该小国没有选择制衡/追随战略。这并不意味着小国在外交层面就不会有所侧重地相对改善与某个大国的关系。小国在选择对冲战略的过程中,既有可能相对改善与崛起国的关系,也有可能相对改善与主导国的关系。因此,小国在外交层面选择相对改善与崛起国的关系并不意味着它在战略层面就一定选择了追随崛起国、制衡主导国,而是有可能选择在两个大国之间两面下注。现有研究大都只是笼统地研究了哪些因素会影响小国的对冲倾向,而相对忽视了什么因素会影响(同一时期)小国的外交侧重这个同样重要但完全独立的问题。

鉴于现有研究所存在的上述不足,我们应当重视定量方法,对影响小国对冲倾向和外交侧重的因素分别进行实证研究,对目前存在分歧和争论的观点加以澄清。

三、亚太国家行为选择的动态面板模型

(一)模型设定与变量选取

本文的研究对象是1991—2018年亚太地区的22个国家。冷战结束使国际政治的走向和亚太地区的权力动态产生了高度不确定性,亚太国家的行为选择更趋多元化,因此本文选择以1991年作为时间起点。由于数据是多样本、多因素、跨时间段的面板数据,本文选用动态面板模型的系统 GMM方法来构建模型。与静态面板模型相比,动态面板模型不仅可以动态地反映各因素对行为的影响,而且能够把被解释变量的滞后值纳入解释变量,有助于考察政策惯性对后续行为的影响。

本文的被解释变量是亚太国家的行为选择。如前所述,小国的行为选择由外交和战略两个维度定义,这两个维度分别衡量小国的外交侧重和对冲倾向。外交侧重体现的是小国在一定时期内相对改善与哪一个大国的关系,而对冲倾向不关心小国具体倾向哪一个大国,只体现小国是保持与两个大国的等距离关系还是非等距离关系。因此,外交侧重反映小国"有向"的外交选择,对冲倾向反映"无向"的距离关系。

解释变量包括体系和单元层次总计 13 个变量以及被解释变量的滞后值。体系层次变量包括大国经济实力对比、大国军事实力对比和大国战略关系。单元层面变量包括小国的经济实力、小国的军事实力、小国与大国的经济关系、小国与大国的军事关系、小国的贸易依存度、小国的投资依存度、小国的军事依存度、小国对大国的威胁感知、小国国内合法性以及小国与大国的政体相似度。

(二) 数据来源与指标设计

1.数据来源

上述变量所需数据主要取自全球事件、语言与语气数据库(GDELT)、斯德哥尔摩国际和平研究所数据库、国际货币基金组织数据库、世界银行数据库和体系和平中心数据库。下文将分别使用这些数据库中的数据来衡量相关国家的军事实力、经济实力、经贸关系 、军事关系以及对外依存度等。

GDELT是目前全球最具代表性的社会科学大数据数据库。GDELT的事件数据来源于实时更新的全球新闻报道,因此可能会有人质疑不同媒体对事件的选择和报道倾向存在差异,但现有的大样本数据研究和个案研究都显示,不同国家报道的国际新闻在事件的合作/冲突性质的判断和报道的语气上趋于一致,◎而且数据具有有效性,对国家行为和国家间关系的量化结果与定性判断相吻合。在 GDELT数据库中,Goldstein 分值用于判断某一事件合作或冲突的程度,AvgTone 值是指提及某一事件的语气,用来衡量对事件的感知。鉴于数据库的有效性,目前政治学乃至计算科学都广泛使用这两个分值测量国家间关系和公众情感感知。例如,帕斯卡尔·阿布(Pascal Abb)和乔治·施特吕弗(Georg Strüver)使用东盟国家与中国相关事件的Goldstein 的年度均值来衡量东盟各国与中国的双边关系;⑩克里斯蒂娜·戴维斯(Christina L.Davis)和索菲·穆尼尔(Sophie Meunier)使用Goldstein 的季度均值衡量美法和中日两组双边关系;戴维斯在另一篇文章中使用Goldstein 的年度均值测量中印两国各自与主要国家间的政治关系。迭戈·萨希(Diego J.Bodas-Sagi)则使用AvgTone值来测定西班牙民众的情绪变化,考察民众情感感知对西班牙政府能源政策的影响。此外,还有学者综合使用Goldstiein 和 AvgTone 两个分值,建立基于隐马尔可夫模型的预测模型来识别社会动荡事件,或是构建回归模型预测国内政治危机。近年来,中国学者也开始使用GDELT数据库进行大国关系和大国影响力的研究。下文将使用 Goldstein 和 Avg-Tone 分值来衡量国家间关系和小国的威胁感知。

体系和平中心数据库提供的政体得分数据用于衡量国家间的政体相似度,政体的取值范围为(-10,10),-10代表"民主程度"最低,10 代表"民主程度"最高。该数据库的"合法性"分值用于测量小国国内的合法性,该指标共包含 4个二级指标,分别是"安全合法性""政治合法性""经济合法性"和"社会合法性",每个指标分值均在 0—3 分之间,合法性总体得分区间为(0,12),数值越大,合法性越低。

2.指标设计

对冲倾向和外交侧重两个因变量的分值通过 GDELT 数据库中的 Goldstein 值进行计算。分别计算小国对美国及小国对中国事件的年度 Goldstein 均值,前者减后者的差值即为外交侧重的变量值,用 Dip。表示。该差值取平方得到小国对美国和小国对中国事件分值的距离值,该值即为对冲倾向的变量值,用 Hedging。表示。

如前所述,解释变量包括单元和体系两个层次。其中,单元层次变量既涉及仅与小国自身相关的因素,也包括小国与大国关系类的因素。为了更准确地估计关系类因素对"无向"的对冲倾向和"有向"的外交侧重的影响,我们采用与因变量相同的量化思路,对关系类自变量分别进行"无向"和"有向"的测量,用"无向"值对对冲倾向建模,用"有向"值对外交侧重建模。类似地,考察体系层次的大国实力对比时也分别计算大国实力的"距离差"和"真实差",分别用于对对冲倾向和外交侧重的建模。

体系层次变量中,中美经济实力对比用中美两国的国内生产总值(GDP)来计算。经济实力的"距离差"E_的计算方法是(InE。-InE.)2,经济实力的"真实差"E%的计算方法是InE。-InE。中美军事实力对比用中美两国的军费开支来计算。军事实力的"距离差"M和"真实差"M2的计算方法同经济实力一样。中美战略关系用中美两国关系的年度 Goldstein 均值来衡量,标记为 R。

单元层次变量中,小国与大国关系类的变量共有 4个,其中小国与大国的经济关系用小国与美国和小国与中国的对外贸易额来计算。经济关系的"距离差"T和"真实差"T的计算方法分别为【ln(T+1)-In(T+1)】和In(Tm+1)-n(T+1)。小国与大国的军事关系用美国对小国和中国对小国的军售额来计算。军事关系的"距离差"ME,和"真实差"ME,的计算方法同经济关系一样。小国对大国的威胁感知用GDELT数据库中的 AvgTone数据来计算。威胁感知的"距离差"Avgm.和"真实差"Axg,的计算方法分别为(Avg-Ang"""""""")2和Aug-Augl。小国与大国的政体相似度使用政体数据库中的政体分值来计算。政体的"距离差",和"真实差"P""""""""的计算公式分别为(IP。-P,I-IP.-P,1)2和IP-P,I-IP-P,l。

这里之所以只计算小国与中美两国经济、军事和政治关系的差值,即小国在这些维度上与两个大国关系的相对值,而不单独考虑小国与美国、小国与中国关系的绝对量,是因为本文研究的问题是小国如何在中美两个大国之间进行选择,涉及小国与两个大国关系的比较,因此单纯看小国与其中某个大国在某一领域的关系强弱这个"绝对量"是没有意义的。比如,小国与A大国的贸易依存度很高,两国关系可能会因此比较紧密,但如果同一时期该小国与 B大国的贸易依存度更高,那么小国会更倾向于加强与B大国的关系。

仅与小国自身相关的变量共有6 个,其中,小国的经济实力E。和军事实力M,分别用小国的 GDP 和军费开支占全世界 GDP 和军费开支的比重来衡量。小国的贸易依存度 DT7,、投资依存度 DI,和军事依存度 DM,分别用小国对外贸易总额占本国 GDP的比重、外国直接投资净流入占小国 GDP的比重以及小国武器进口额占小国军事开支的比重来计算。小国的国内合法性 LE,用合法性指数来衡量。

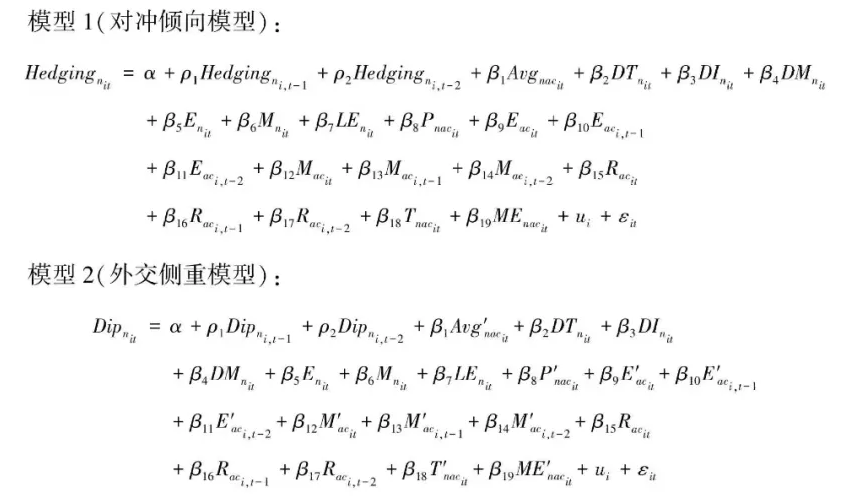

根据上述指标,亚太国家行为选择的动态面板模型的表达式如下∶模型1(对冲倾向模型)∶

模型1和模型2的解释变量都包括被解释变量的一阶与二阶滞后。小国的威胁感知、小国的贸易依存度、小国的投资依存度、小国的军事依存度、小国的经济与军事实力、小国的国内合法性及小国与大国的政体相似度视为外生解释变量;中美两国的经济与军事实力对比和战略关系及它们的一阶与二阶滞后视为前定解释变量;小国与大国的经济关系、小国与大国的军事关系视为内生解释变量。

(三)阶段划分与建模结果

鉴于小国的行为选择与大国权力变化态势的不确定性有关,我们从中国相对实力增长态势的不确定性角度,以2003年为界,将整个研究时段划分为两个阶段,这两个阶段中国相对实力增长的不确定性存在明显差异。首先是物质实力变化趋势的不确定性差异。如图1所示,1991—2018年,尽管中国实力总体呈增长趋势,但在 2003 年以前,中美无论是相对经济实力还是相对军事实力都在一定时段内出现过波动(中国相对于美国的经济实力在 1992—1993年呈下降趋势,中国相对于美国的军事实力在 1993—1994年以及 2001—2003年呈下降趋势)。而自 2004年起,中国相对于美国的经济实力和军事实力差距均呈稳定缩小趋势。对于亚太国家来说,一个相对实力增长趋势尚存在波动的崛起国和一个与主导国实力差距持续缩小的崛起国对其的冲击和影响显然是有差异的,前者的不确定性大于后者。

图 1 中美军事和经济实力对比

其次是中国主观战略认知的不确定性差异。2003年以前,尽管中国的物质实力总体在迅速增长,但中国政府并不认为或者承认中国在崛起。直到 2003 年 11月3 日,时任中国改革开放论坛理事长郑必坚在博鳌亚洲论坛发表的《中国和平崛起新道路和亚洲的未来》讲演中首次提出"和平崛起"。同年 12 月 10 日,时任国务院总理温家宝在美国哈佛大学发表演讲时首次代表中国政府使用了"和平崛起"的提法。随后在 12 月 26日纪念毛泽东诞辰 110 周年座谈会上,时任国家主席胡锦涛强调"中国要坚持走和平崛起的发展道路"。这表明,2003年后中国政府开始正视并承认中国相对实力正在迅速提升的事实。相较于一个客观上相对实力在增长但主观上未意识到或者未承认这一点的发展中大国,一个客观实力发展趋势和主观认知相统一的发展中大国其发展态势的不确定性显然更小。

综合客观和主观两方面因素,2003 年是中国相对实力增长态势不确定性发生性质变化的天然分水岭。不妨将 1991—2003年称为中国相对实力增长态势的"高不确定性阶段",将 2004—2018年称为中国相对实力增长态势的"低不确定性阶段"。以下使用 stata15.0 软件对参数进行估计,分别对两个阶段建立动态面板模型。表1给出了1991—2003年动态面板系统 GMM回归结果。其中,模型1的被解释变量为对冲倾向,模型2的被解释变量为外交侧重。根据检验结果 p-AR(1)和p-AR(2)的值可知,模型1和模型2的扰动项均不存在一阶和二阶自相关,通过自相关检验,证明模型有效。Sargan 的p值为1.000,表明接受工具变量不存在过度识别的原假设,选取的工具变量有效。模型1的回归结果显示,小国对大国的威胁感知和小国的国内合法性两个变量对小国对冲倾向存在显著影响。小国对中美两国威胁感知的差距越大以及小国的国内合法性越低,小国越不倾向选择对冲。模型2的结果显示,小国对大国的威胁感知这一个变量对小国的外交侧重有显著影响。当小国感知到的来自美国的安全威胁越大时,越可能相对改善与中国的关系。

表 1 1991—2003 年动态面板系统 GMM 回归结果

小国越不会选择对冲。小国的经济实力、军事实力、合法性和政体也会影响小国的对冲倾向。当小国的经济实力越强、军事实力越弱、国内合法性越低、与某一大国的政体相似度越高时,小国越不会选择对冲。模型4显示,小国的外交侧重受到滞后二期的中美军事实力对比和滞后一期的中美战略关系的显著影响。当中美军事实力差距越小、中美关系越好时,小国越会相对改善与美国的关系。

表 2 2004—2018 年动态面板系统 GMM 回归结果

注∶"、"和"分别表示10%、5%和1%的显著性水平;括号内的数值为回归结果的标准差。

四、亚太国家行为选择的影响因素分析

(一)高不确定性阶段亚太国家对冲倾向和外交侧重的影响因素分析

在本阶段,对小国对冲倾向有显著影响的因素共有两个,即小国对大国的威胁感知和小国国内合法性。对小国外交侧重有显著性影响的因素有一个,即小国对大国的威胁感知。

首先,小国对中美两国的威胁感知同时影响小国的对冲倾向和外交侧重∶小国对中美两国安全威胁的感知差距越大,越不会选择对冲战略;中美两国中谁对小国造成的安全威胁更大,小国就越倾向于相对改善与另一国的关系。后一个发现与常识相吻合,而前一个发现则提示,威胁的不确定性而不是威胁本身影响着小国的对冲倾向。现有几乎所有有关对冲的研究都强调从威胁的角度去理解对冲,但对于究竟是威胁本身还是威胁的不确定性驱使小国采取对冲战略仍存在很大分歧。一些研究认为,亚太国家之所以在中美之间选择对冲,是因为中国快速发展对它们造成了威胁。另一些学者则认为,安全威胁的不确定性推动小国采取对冲战略。本文的研究发现表明,在中国相对实力增长态势的高不确定性阶段,后一种观点更符合事实。当中美两国对小国造成的威胁感知越趋近,小国越难以判断哪国威胁更大时,越倾向于采取对冲战略;而当能够明确哪国对自己的威胁更大时,小国则倾向于放弃对冲,同时侧重改善与威胁更小的大国的关系。

其次,小国与大国的经济关系、小国与大国的军事关系、小国的贸易依存度、小国的投资依存度和小国的军事依存度这五个与小国外部收益相关的指标在两个模型中均不显著,这提示在大国相对实力增长的高不确定性阶段,小国的行为选择与小国的外部收益预期无关。相当一部分研究将经济预期和军事收益与对冲结合在一起,认为当东南亚国家将中国视为"高威胁",同时又对经济抱有积极预期时,或将中国视为"低威胁",但同时又对经济抱有负面预期时,它们会采取对冲战略;"与美国存在同盟关系的国家由于对冲的军事成本过高,更可能采取制衡中国的做法"。模型显示,在中国相对实力增长的高不确定性阶段,这两类指标均不显著,获取和维持经济与军事收益不是小国进行对冲的主要动机。同时,这个发现也提示,与上述第一点发现所指出的在这个阶段安全威胁的不确定性会正向影响小国对冲选择不同,本阶段小国收益的不确定性对其并无显著影响,说明并非所有的不确定性都与对冲相关。

再次,中美经济实力对比、中美军事实力对比和中美关系这三个与大国战略竞争相关的因素在两个模型中均不显著,意味着在大国相对实力增长的高不确定性阶段,体系层次因素暂不会影响小国的对冲倾向和外交侧重。现有的国际关系理论认为,大国的实力对比与战略关系均可能对小国的战略选择产生影响。随着两个大国权力竞争日趋激烈,中小国家的选择空间将越来越小。 但这里的结果提示,在中国相对实力增长势头和战略尚不明朗时,亚太国家的行为选择与中美权力竞争的关系不显著。

最后,小国国内合法性影响小国的对冲倾向∶小国政府的合法性越高,其越可能选择对冲。这是本阶段唯一影响小国对冲倾向的国内层次指标。同时,在本阶段影响小国对冲倾向的两个显著指标中,小国国内合法性的回归系数(23.2)远大于小国威胁感知的回归系数(0.5),这意味着在大国相对实力增长的高不确定性阶段,小国政府的合法性水平是决定小国对冲倾向的最主要因素。在小国对两个大国威胁感知不变甚至有小幅变化的情况下,如果小国发生社会动荡,政府合法性水平下降,则该国可能会更明显地追随某个大国。小国国内合法性与对冲倾向之间的作用关系尚待进一步研究。一个可能的解释是,小国政府的合法性越高,政府的政权稳定性就越不需要依赖外部大国,小国在国际社会的行为自主性因而也就越高。

概括而言,在中国相对实力增长态势的高不确定性阶段,体系层次因素、与小国收益相关的因素以及绝大多数与小国自身相关的因素都不影响小国的行为选择,但是大国对小国的安全威胁以及由此造成的不确定性会分别影响小国的外交侧重和对冲倾向。此外,小国国内合法性的变化会在很大程度上决定本阶段小国的对冲选择。

(二)低不确定性阶段亚太国家对冲倾向和外交侧重的影响因素分析

在本阶段,对小国对冲倾向有显著影响的因素有六个,分别是中美战略关系、小国的经济实力、小国的军事实力、小国国内合法性、小国与大国的政体相似度以及前两期的小国对冲倾向本身。对小国外交侧重有显著性影响的因素有两个,分别是中美军事实力对比和中美战略关系。

首先,中美战略关系会同时影响小国的对冲倾向与外交侧重∶中美关系越差,小国越倾向于选择对冲战略,同时会相对改善与中国的关系。在中国相对实力增长态势已明晰的本阶段,中美关系本身在很大程度上反映了崛起国与主导国之间的战略竞争烈度。有学者认为,大国战略竞争会限制小国的行动空间,当大国竞争加剧时,小国将被迫在大国之间选边而非在两个大国间两面下注。模型3对这一观点提出了质疑,在本阶段,中美战略竞争越激烈,亚太国家反而可能会越普遍和频繁地两面下注。不过,根据模型4的结果,亚太国家实施对冲对中国来说并不一定是坏事,因为导致它们对冲倾向增强的原因——中美关系恶化——同时也会促使它们相对改善与中国的关系。

需要指出的是,小国选择在中美两国之间两面下注与选择相对改善与中国的关系两者并不矛盾。前文已经指出,小国战略层面究竟是选择对冲、制衡还是追随以及选

择对冲的程度,与外交层面究竟是选择相对改善与崛起国的关系还是相对改善与主导国的关系,是相互独立、互不包含、互不决定的两个经验性问题。模型3和模型4的工作就是对这两个经验性问题分别做出实证回答。

此外,"中美关系越紧张,小国越有可能相对改善与中国的关系"这个统计发现有可能与人们的主观感受不完全吻合。不可否认,在某个中美关系恶化时期,某个或某几个亚太国家反而改善了与美国的关系,或者在某个中美关系改善时期,某些亚太国家与中国的关系也在改善。这里应当注意的是,上述发现是综合 22个亚太国家15 年的数据,并与其他多个变量同时纳入统计模型而得到的一种概率性的统计学结论。能够证否统计学结论的只能是统计方法和统计模型本身,而不是具体的"反例"。还应注意的是,这里所说的"改善与中国的关系"是一种相对改善。即使某个中美关系恶化时期小国与中国的关系也在恶化,但只要这一时期小国与美国的关系恶化幅度更大,那么小国仍然是"相对改善"了与中国的关系。在没有定量计算和比较的情况下,仅凭经验感知很难准确判断这种"相对"变化。

为更直观地展示中美关系与小国外交侧重之间的关系,笔者计算了2005—2018 年 22个亚太国家与中国的相对关系均值(22个国家与中国关系分值的平均值-与美国关系分值的平均值)。根据模型 4,中美战略关系对小国外交侧重的影响存在一阶滞后,因此我们将2004—2017年的中美关系分值走势与2005—2018年的小国与中国相对关系均值走势进行对比。如图2所示,中美关系总体呈下降趋势,与此同时,小国与中国的相对关系总体呈上升趋势,对比结果与模型 4 的发现一致。

中美关系恶化会导致中国与亚太国家关系相对改善,这反映出中国与美国关系和中国与亚太国家关系之间存在张力。中国改善与一方的关系将会损害与另一方的关系,这意味着在中美战略竞争情况下,中国需要在美国和亚太国家之间做出战略上的取舍,确定谁才是外交的优先对象。此外,模型显示,大国战略关系对小国对冲倾向与外交侧重的影响存在不同的滞后期。当期大国战略关系的变化会影响下一期小国的外交侧重,影响下两期的对冲倾向,说明小国在战略层面的选择会更加慎重。

其次,单元层次的很多因素开始对对冲倾向产生影响。其中,小国的经济实力、反映小国不安全感的军事实力(军费开支)以及小国的政体因素等这些在前一阶段不显著的指标开始显著影响小国的对冲选择。而国内政治合法性继续发挥影响,且与上一阶段的影响方向相同。具体来说,小国的经济实力越弱,越可能选择对冲。一个可能的逻辑是在经济实力相对较弱的情况下,只有保持与两个大国的等距离关系,才可能同时享受两个大国的经济红利,进而巩固国内的执政基础。有观点指出,"如果精英群体的合法性更多地来源于经济繁荣而不是国家安全,那么它很可能会强调从崛起国那里获得的经济与政治收益,淡化崛起国的安全威胁"。

小国的军事实力越强,越可能选择对冲战略。小国的军事实力是用其军费开支水平进行衡量的。一些研究提出,可将军费开支作为判断小国对冲与否的指标。 本文的实证研究在一定程度上支持了这种观点,小国军费开支与小国对冲倾向之间的确存在正向关系。小国的军费开支水平在一定程度上反映了小国的不安全感。军费开支越高,表明小国的不安全感越强。这种不安全感驱使小国选择对冲。这与前一阶段小国威胁感知的不确定性越高、小国越可能选择对冲存在一定的内在一致性,只不过在中国相对实力增长态势趋于明确的后一阶段,小国更多地将这种不确定的威胁感知转化为增加军费开支的实际行动。

小国与大国的政体相似度在本阶段开始影响小国的对冲倾向。与其中某一大国的政体越相似,小国越不会选择对冲。这说明在大国实力趋近、中国相对实力增长态势明确的背景下,意识形态因素对小国战略选择的影响开始变得不容忽视。不过,由于政体相似度的回归系数相对很小(0.03),所以影响力小于其他因素。此外,本阶段小国对冲倾向本身也开始对后两期的对冲倾向产生负向影响,在一定程度上避免先前的战略选择趋向极端。

再次,中美军事实力对比显著影响小国的外交侧重∶当中国的军事实力越接近美国时,小国越会相对改善与美国的关系。而中美经济实力则无此影响。这表明,在大国相对实力增长的低不确定性阶段,真正影响小国外交选择的是大国权力构成要素中的军事力量而非经济力量。军事力量日趋接近,小国会选择相对改善与现存主导国的关系,这无疑给崛起国带来了更大的战略压力。如前所述,中美军事实力对比和中美关系是这一阶段仅有的两个能够显著影响小国外交侧重的因素。在中国快速发展势头不改、中美权力变化过程不发生方向性变化的前提下,中美军事实力差距会不断缩小。对中国来说,唯一能够主观操纵减缓中国与亚太国家关系恶化趋势的因素就是中美关系。当中美关系恶化时,小国将相对改善与中国的关系,从而在一定程度上缓解中国因军事实力上升而带来的与周边国家关系相对疏远的战略压力。由于中美军事实力对比的回归系数(-60.2)大于中美关系的回归系数(16.5),因此在中美关系变化幅度不大的情况下,中国与亚太国家的总体关系将不断走低。

最后,中美经济实力对比、小国与大国的经济和军事关系、小国的贸易依存度、小国的投资依存度、小国的军事依存度以及小国的威胁感知在两个模型中均不显著。其中,中美经济实力对比对小国的对冲选择和外交侧重均无影响这一发现在一定程度上挑战了学界对中国经济发展对地区政治影响的一般印象。目前学界的主流观点认为,随着中国经济的快速发展,东亚国家会更加倾向于在中美之间寻求对冲,形成了所谓的"经济上靠中国,安全上靠美国"的格局。按照这种观点,中国经济实力越强,对东亚邻国的吸引力就越高,东亚邻国越会选择在中美之间搞对冲,越会注重相对改善与中国的关系。然而本文的实证研究并不支持这一论断,反而提示中国经济快速发展对东亚邻国行为选择的影响可能被高估。

与前一阶段一样,小国与大国的经济关系、小国与大国的军事关系、小国的外贸依存度、小国的投资依存度和小国的军事依存度这五个与小国外部收益相关的指标在本阶段的两个模型中依然不显著,这表明即便在中国相对实力增长态势确定性高的情况下,小国的行为选择依然不受小国外部收益预期的影响。至于威胁感知,虽然在这-阶段不起作用,但如前所述,在日益明朗的大国权力竞争态势下,小国对大国威胁的感知已经在一定程度上转化为增加本国军费的具体行动,由此间接影响小国的对冲倾向。

概括而言,与大国相对实力增长的高不确定性阶段相比,在低不确定性阶段,体系因素开始影响小国的行为选择。其中,中美战略关系恶化会增加亚太国家的对冲倾向,同时促使其相对改善与中国的关系;中美军事实力差距缩小会促使亚太国家相对改善与美国的关系。中美战略关系和中美军事实力对比都存在影响的滞后期,表明体系层次因素不会立即影响小国的行为选择,而是有一个传导过程,小国会相对谨慎地对体系层次的变化做出反应。此外,在低不确定性阶段,有更多的单元层次因素对小国行为选择产生影响。其中,小国的经济实力、军事实力和国内合法性是影响小国对冲倾向的三个最主要因素。

(三)主要发现

综合两个阶段四个模型的结果,我们可以总结得出三个比较重要的实证发现。第一,小国对大国及国际社会的经济和安全依赖不影响小国的行为选择。首先,自冷战结束至今,无论中国经济实力如何发展,无论中美经济实力差距缩小到何种程度,都与亚太国家是否相对改善与中国的关系以及改善的程度无关。其次,自冷战结束至今,不管亚太国家与中国的经济关系相对于它们与美国的经济关系来说有多紧密,也不管东亚国家与美国的军事关系相对于它们与中国的军事关系来说有多密切,都不影响这些国家是否在中美之间两面下注,也不影响这些国家是否相对改善与中国的关系。最后,自冷战结束至今,无论小国对国际社会的总体贸易依存程度、投资依存程度和军事依存程度有多高,都不影响小国的对冲倾向和外交侧重。

这个发现表明,"供给—需求"框架可能不是我们分析和理解亚太国家在中美之间进行行为选择的适宜分析框架。也就是说,小国对国际社会的需求有多大、对中美两国的依赖有多么不对称,与它们究竟会在中美两国之间怎么选择无关。这一点确实违反直觉和常识。学界通常认为,亚太地区之所以出现所谓中美"二元共治"格局,亚太国家在中美之间两面下注,一个很重要的原因就是它们在经济和安全领域分别对中国和美国存在不对称相互依赖,即"经济靠中国,安全靠美国";亚太国家之所以从曾经几乎一边倒地接受美国的领导逐渐转变为开始在经济领域承认中国的影响力,一个很重要的原因是中国经济的快速发展。而从实证结果来看,中国迅速提升的经济实力以及亚太国家对中美两国的经济和军事依赖同亚太国家行为选择之间的关系并不显著。

第二,中美经济实力和军事实力对比变化均不影响小国的对冲倾向,但中美军事实力差距缩小会促使小国相对改善与美国的关系。自冷战结束至今,无论中美两国的经济和军事实力对比如何变化,都与亚太国家是否选择在中美两国间两面下注以及两面下注的程度无关。而学界通常认为,中美相对实力变化会显著影响甚至决定小国的对冲倾向。 本文的模型结果挑战了这一观点。

同时,在中国相对实力增长态势的低不确定性阶段,中美军事实力对比对小国外交侧重存在显著影响。中国军事实力越接近美国,小国越倾向于相对改善与美国的关系。国际关系学界有所谓"崛起困境"的概念,强调随着崛起国相对实力的迅速增长,其所面临的外部压力会随之上升。本文发现的中国相对军事实力与亚太国家外交侧重之间的关系印证了这个概念并提供了相对实力增长和压力增加之间的一个具体作用机制。

第三,中美战略关系、小国不安全感以及小国国内合法性从不同角度显著影响小国行为选择。在中国相对实力增长态势的低不确定性阶段,中美战略关系对小国在战略和外交维度的行为选择都有显著影响∶中美关系越紧张,小国就越倾向于在中美之间两面下注,小国就越倾向于相对改善与中国的关系;相反,如果中美关系改善,小国在战略层面更倾向于"一边倒"而在外交层面会更注重改善与美国的关系。这一发现表明,中国与美国的关系和中国与亚太周边国家的关系存在张力,两者不会同时恶化,但也难以同时改善。

小国的不安全感会以不同形式影响小国的行为选择。在大国相对实力增长的高不确定性阶段,小国对中美两国安全威胁的感知差距越大,越不会选择对冲战略;中美两国中谁对小国造成的安全威胁感知相对更大,小国就越倾向于相对改善与另一国的关系。在大国相对实力增长的低不确定性阶段,小国对大国的威胁感知这个变量不再显著,但是小国的军费开支开始显著影响小国的对冲倾向,小国军费开支越高,越倾向于对冲。小国军费开支的多少反映了小国的不安全感,所以这也在一定程度上说明,在低不确定性阶段小国的不安全感仍然以一种具体的形式推动小国的对冲选择。

小国的国内合法性是现有研究相对忽视的一个因素,本文的实证研究显示,它是全部13个解释变量中唯一在前后两个阶段均对小国对冲倾向有显著影响的因素,且影响方向保持一致,体现出这个因素与小国对冲倾向之间存在稳定的作用关系。当前学界普遍呼吁加强区域国别问题研究,打通比较政治和国际关系的隔膜。这项实证研究找到了一个可能的契合点∶小国的行为选择对中国外交乃至整个国际格局有着重要影响,而小国国内合法性又显著影响亚太国家的对冲行为,这就为区域国别研究提供了一个重要的研究路径,即密切跟踪相关国家国内合法性的变化趋势,以此分析和预测该国在中美两国之间的两面下注倾向。

五、结论

权力 、地位和荣誉这些大国战略竞争的核心对象都是典型的关系型概念或者主体间概念。假如世界上只有一个国家,那么就无所谓权力、地位和荣誉。从这个意义上讲,小国对大国的态度及其行为选择对身处战略竞争中的大国的重要性再怎么强调都不为过。在中美战略竞争日趋激烈的当下,无论是中国还是美国的决策者和研究者无疑都迫切地想知道,随着中美相对实力的变化,亚太国家会如何在中美两国之间选边。更具体地说,我们想更清楚地知道,这些国家在战略层面究竟更倾向于追随某个特定大国还是更倾向于在中美之间两面下注,它们在外交层面究竟是更注重加强与中国的关系还是更注重加强与美国的关系,又究竟是哪些因素在左右着它们的行为选择。本文尝试以全样本大规模统计方法对上述重要战略问题做出实证研究。

对中国而言,当然希望那些原本一边倒地追随美国的亚太国家能够至少在中美之间保持中立,而那些原本奉行等距离外交的国家最好能够更加注重搞好与中国的关系。本文的研究对此至少提供了三点启发性思路∶首先,既不要盲目相信中国经济增长对周边国家的吸引力,也不必过于担心中国经济强大对周边国家造成的压力。根据本文的模型结果,中国经济实力与亚太国家的对冲倾向和外交侧重均无关。其次,尽可能降低自身对亚太国家造成的军事威胁感知。要做到这一点,可能需要中国加强与亚太国家的军事交流与合作。最后,也是最为重要的一点,中国需要重新思考并处理好中美关系与周边外交的优先次序问题。当前无论是中美关系还是中国外交战略都到了一个十字路口,中国外交的首要任务究竟是保美国还是保周边仍存在争论。本文的研究发现主要有三点∶其一,中美关系会负向影响中国与亚太国家关系,这提示我们,想要同时改善中美关系和中国与周边国家关系,其难度可能比较大,特定情况下或许需要在二者之间做出一定的取舍和侧重。其二,中美关系恶化的影响并非全部都是消极的。目前主流观点认为,中美关系下行的大趋势难以改变。本文的研究提示,中国与亚太国家的关系可能不会随着中美关系的恶化而恶化,相反有望因此在一定程度上得到改善。其三,中国军事实力的增长会负向影响小国与中国的关系。中国显然不可能停止发展军力,因此根据本文的模型结果,除非中美关系恶化,否则中国与周边国家关系有可能呈现疏远趋势。这从一个角度突显出中国外交在侧重美国还是侧重周边之间做出取舍的迫切性。

本文的实证结果向我们提出了一些理论上值得进一步探究的问题。例如,本文的模型显示,无论权力转移进行到哪个阶段,中美两个大国的实力对比都不影响小国的对冲倾向,这暴露出我们对大国权力转移本身对小国行为的内在影响机制尚缺乏深刻的认识。又如,无论是从直觉上还是从基本的国际关系理论分析上,小国对大国的经济和军事依赖都应当影响小国的行为选择,但本文的模型结果完全不支持这一点,反倒是此前被多数学者所忽视的小国国内合法性这一因素始终稳定地影响着亚太国家的对冲倾向。对这些反常识关系的进一步研究有助于加深我们对大国权力转移背景下小国行为规律的理解,并帮助大国更准确地制定对外方略。

本文系"中美安全竞争中的第三方因素研究"(项目编号∶2020GA01)阶段性成果,受国际关系学院国家安全高精尖学科建设科研专项资金资助。感谢《世界经济与政治》匿名审稿人的意见和建议,文中疏漏由笔者负责。感谢硕士研究生刘汉培的研究助理工作。