张岩

北京市艺术研究所研究员,著有《简论汉代以来诗经学中的误解》等

一、引论

笔者曾在《外婚制与人类社会起源》(张岩,2006,后文简称《外婚制》)一文中讨论了澳大利亚原住民的两种婚姻制度(四分和八分体系),在此基础上,本文将进一步考察社会组织与类别式亲属制度在部落社会早期的嵌合关系,其中对两合组织二元通婚模式中亲属关系及其类别属性的说明,均以《外婚制》中相关图式和说明为推演工具。后文不再赘述。

社会人类学亲属制度研究始于摩尔根(L.H.Morgan)。通过大范围问卷调查和田野考察,摩尔根在《人类家族的血亲和姻亲制度》(1871)基础上撰写了《古代社会》(1877),将亲属制度、婚姻制度和家庭形态纳入一个层次分明的进化序列:(1)血婚制家族,(2)伙婚制家族,(3)偶婚制家族,(4)父权制家族,(5)专偶制家族(摩尔根,1995 1877)。

摩尔根认为(3)和(4)属过渡形态,(1)(2)(5)最重要,并由此形成与之对应的三种亲属制度:血婚制家族已绝迹,但马来亚式(即夏威夷式)亲属制中包含其曾存在的证据;土兰尼亚式(即易洛魁式)对应于从伙婚制(普那路亚)家族过渡到偶婚制家族;雅利安式对应于专偶制(一夫一妻制)家族。他指出:“这三种亲属制度,一一衔接,体现了家族从血婚制到专偶制的全部发展过程。”(摩尔根,1995 1877:390)

他将亲属制度分为两类。类别式(包括马来亚式和土兰尼亚式):“对亲属从不加以说明、而是把他门区分为若干范畴,不论其与`自身""""""""的亲疏如何;凡属同一范畴的人即以同一亲属称谓统称之。例如,我的亲兄弟,与我父亲的兄弟之子,均称为我的兄弟;我的亲姊妹,与我母亲的姊妹之女,均称为我的姊妹”。说明式(雅利安式):“对于亲属,或用基本亲属称谓来说明,或将这些基本称谓结合起来加以说明,由此使每一个人与自身的亲属关系都各个不同。例如,其称谓有兄弟之子、父之兄弟、父之兄弟之子等”(摩尔根,1995 1877:391)。

他认为:“这两种亲属制度之所以存在着根本的区别是由于在一种情形下(类别式)实行集体的多偶婚姻,而在另一种情形下(说明式)实行一夫一妻的单隅婚姻。雅利安人、闪族人和乌拉尔人的家族中所采用的说明式亲属制是相同的,但类别式亲属制却又分为两种不同的形式。第一种是马来亚式,在时间上最早;第二种是土兰尼亚式和加诺万尼亚式,二者基本相似,都是将先前的马来亚式加以改革而形成的”(摩尔根,1995 1877:391-392)。

罗维(R.H.Lowie)的《初民社会》对摩尔根学说提出全面批评。他将摩尔根见解认定为氏族的出现早于“家族”(家庭),并用很大篇幅专门反驳,同时提出其相反命题:“家族”的出现早于氏族(参阅罗维,1987 1920)。由于摩尔根概念中所谓血婚制家族和伙婚制家族都不能构成严格意义上的“家族”(家庭),因此罗维在这一点上似乎并未曲解摩尔根见解。至于其相反命题是否成立,则是另外一个问题。

摩尔根之后,由于民族志记录的增加和案头研究的深入,一些学者对其演化序列提出批评和修正。首先,新的民族志材料证实,马来亚式亲属制(摩尔根据此证明曾存在血婚制家族)实际上是一种更加晚近的亲属称谓系统,是由土兰尼亚式在晚期瓦解过程中发生简化的结果。故这种亲属制度不能构成存在血婚制家族“阶段”的有效证据。

其次,夏威夷群岛原住民的社会发展水平处于新石器时代晚期阶段,已出现稳定的社会分层和集权制度。因此,这样的材料不足以证明一个普那路亚家族(伙婚制家族)“阶段”的普遍存在。夏威夷原住民的实际家庭形态是:正在向一夫一妻制转变的对偶婚家庭。

上述见解由英国学者里弗斯(W.H.R.Rivers)首先提出(参阅里弗斯,1990 1924),前苏联学者在此基础上做了许多工作(参阅别尔什茨:1981 1967),我国学者蔡俊生先生也在这个方面进行了深入研究(蔡俊生,1988)。要之,由于经验依据过于薄弱,摩尔根家庭形态演化序列的(1)和(2)无法成立。再有,他将土兰尼亚式和马来亚式两种亲属制度的先后关系搞颠倒了,后者属较晚期蜕变类型,因而不具有追溯早期制度的认识价值。

导致摩尔根失误的主要原因,一是当时民族志材料积累问题,二是其研究方法存在问题。他过于“机械”地追求为人类社会发展过程划分明细“阶段”,但在划分过程中对民族志材料的分析研究不够深入细致。他对澳洲婚级制(婚姻类别制度)的研究是与此相关的典型例证。

摩尔根关于社会组织的三个演化阶段是:“从最初以性为基础、随之以血缘为基础、而最后以地域为基础的社会组织”(摩尔根,1995 1877:7)。他将澳大利亚社会排列在社会组织三个演化级次的第一级次(以性为基础的社会组织)。笔者在《外婚制》一文中已对此作过分析,结论是澳大利亚婚级制社会并非“以性为基础的社会组织”(张岩,2006)。换言之,在摩尔根三个社会组织演化级次中,第一级次无法成立;第二和第三级次平行存在,其间并不构成纵向演化关系。

在家庭形态演化序列中,摩尔根将澳大利亚社会排列在伙婚制阶段:“伙婚群存在于澳大利亚人的男女婚级中”。他注意到澳大利亚原住民社会发展水平的低下:“澳大利亚人落后于波利尼西亚人,更远远落后于美洲土著。他们的水平在非洲黑人之下而接近于发展阶梯的底层。因此,他们的社会制度接近于原始形态的程度必不亚于现存的任何民族”(摩尔根,1995 1877:49)。

他因此无法确定两种“伙婚群”的先后关系:“是否能认为夏威夷式的伙婚群与澳大利亚人的婚级同样古老,这是可疑的,因为后者较我们所知的任何社会结构都更为原始。但是,这两种类型的伙婚群必须存在其一才能产生氏族,正如必须存在氏族才能产生土兰尼亚式亲属制一样”(摩尔根,1995 1877:426)。

实际情况是婚级制(婚姻类别制度)与氏族组织平行存在于澳大利亚部落,这种平行关系中并不包含哪一方必以另一方为产生条件的逻辑线索。再有,澳大利亚部落普遍存在基本稳定的“偶婚制家族”(家庭)。于是摩尔根“伙婚制”与“偶婚制”两个概念间发生矛盾。

一夫一妻家庭占澳大利亚“偶婚制”家庭中绝大多数,同时存在少量一夫二妻和更少量一夫多妻家庭。在“偶婚制”中排除少量一夫二妻和多妻家庭就是整齐划一的“专偶制”。在这个意义上,从“偶婚制”到“专偶制”并未发生实质性“阶段”改变。

综上所述,摩尔根社会演化序列中存在许多问题,如将一些平行现象十分勉强地排列为纵向关系。因此有必要对摩尔根序列作出修正:排除其中不合理和证据不足的成分,但并非彻底放弃考察问题的历时性维度。而里弗斯的修正保留了摩尔根序列的合理内核。

通过对民族志事实的比较研究,里弗斯对摩尔根亲属制度分类(类别式和说明式)给予充分肯定。他的结论是:类别式亲属制直接产生于族外婚群体(氏族或胞族),说明式亲属制则直接对应于一夫一妻制家庭。他说:“如果你不满意`级别""""""""一词作为在美洲、非洲、印度、澳大利亚以及大洋洲发现的亲属关系制度的名称,你完全可以称之为`氏族""""""""制度,并且可以推想古代存在以族外婚氏族为基础的社会结构,即使这种社会结构已不复存在。”(转引自埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:129)

里弗斯在《社会的组织》一书中着重讨论了“两合组织”通婚与类别式亲属制的对应关系(里弗斯,1990 1924)。前苏联学者谢苗诺夫将这种制度称为“两合亲属制”,认为这是部落社会早期亲属制度的典型形态,两合组织二元通婚模式决定着两合亲属制的一切特征(参见林耀华主编,1997:374)。这是一个依据充分的重要见解。泰勒(E.B.Tylor)、里弗斯等早期学者的工作为这项研究奠定了基础。

涂尔干(E. Durkheim)认为“澳大利亚的文明是最落后的”,澳洲部落是“建立在氏族基础上的社会组织”,美洲部落与前者之间存在具体而明确的衔接关系(涂尔干,1999 1912:121-123)。因此,本文有足够理由将澳大利亚部落(两合组织二元通婚)亲属系统作为类别式亲属制度早期阶段的典型形态展开研究,并考察其后的流变情况。我们还可以在这个基础上考察以往相关研究中的理论和逻辑弱点并总结其得失。这是本文研究的基本内容。

二、澳洲四分体系亲属称谓系统

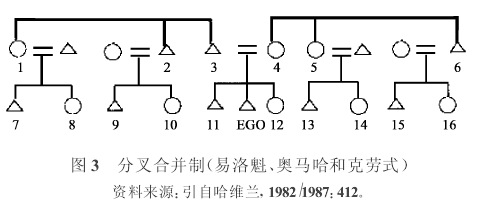

笔者在《外婚制》一文中提到,卡米拉罗依部落实际只有四个婚姻类别,摩尔根误作八个。四类别规则共有两项区分:半族(一分为二)和代序(二分为四)。性别区分是在此基础上的第三层区分,于是四分为八(下面8组类别代码中的最后一个字母均表示性别,A代表男性,B代表女性):AAA、AAB、ABA、ABB、BAA、BAB、BBA、BBB。我国一些学者或将这一层区分称为“性级”(张岩,2006)。

摩尔根误四为八导致他提出一个假命题(以性为基础的社会组织),但其“副产品”却为后人提供了一个十分重要的认识角度。四分体系八个“性级”是一种更加方便、准确的表述工具,可使一个较复杂的逻辑结构得到直观和准确的叙述。

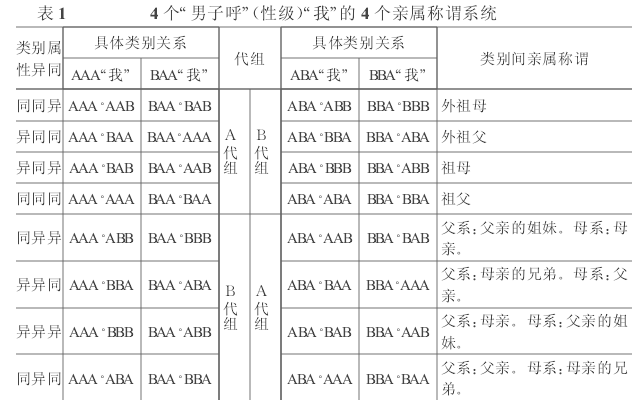

亲属称谓表述系统的核心是“我”。“我”又可以进一步分为男“我”和女“我”。在四分体系的八个“性级”中,一个男“性级”便是一个男子“我”,一个女“性级”是一个女子“我”。一个男“性级”对其他“性级”的群间称呼,构成一个“男子呼”的亲属称谓系统;一个女“性级”对其他“性级”的群间称呼,构成一个“女子呼”的亲属称谓系统(参见表1)。

例如,一个卡米拉罗依部落的慕里男“我”在8个“性级”的两个代组内共有8种亲属关系,即他与另外7个“性级”的关系以及慕里男“性级”内部的个体间关系(互称兄弟)。具体如下:慕里(AAA)称慕里(AAA)是兄弟,称马达(AAB)是姐妹,称布达(BAB)是母亲兄弟的女儿是妻子,称孔博(BAA)是母亲兄弟的儿子是姐妹的丈夫,称库比(ABA)是姐妹的儿子是女婿,称卡波达(ABB)是姐妹的女儿是儿媳,称伊排(BBA)是儿子,称依把达(BBB)是女儿。

依此类推,8个“性级”包含8个(性级)“我”,4个“男子呼”的“我”和4个“女子呼”的“我”。每一个(性级)“我”各有8种亲属关系,8个“我”共有64种亲属关系。其中,每一种亲属关系都可以用两个“类别代码”来表示。例如,慕里(AAA)与卡波达(ABB)的关系可以表述为“AAA·ABB”。

可以通过三层区分确定两个类别(性级)之间的属性异同情况。比如慕里(AAA)与卡波达(ABB)的关系是“AAA·ABB”,是“同半族、异代别、异性别”关系,可以缩写为“同异异”关系。表1是4个“男子呼”(性级)“我”的4个亲属称谓系统。表格中用黑体字和下划线表示4个男“我”的位置。表2是四分体系中4个“女子呼”(性级)“我”的4个亲属称谓系统。表格中用黑体字和下划线表示4个女“我”的位置。

两张表(表1和表2)完整列出四分体系2单元平代通婚规则中4男、4女8个(性级)“我”在5代内的亲属称谓系统。由这两张表可以明显看出,确如泰勒所说,婚姻类别规则和亲属称谓制度“实际上是同一制度的两个侧面”(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:83-84)。

蔡俊生先生将这种情况称为“镶嵌”关系(蔡俊生,1998),也不失为一种比较准确的说法。因为在此后制度变迁中,“同一制度的两个侧面”最终将结束“镶嵌”关系———婚姻类别制度消亡,类别式亲属称谓制度残存。4单元平代通婚规则(指八分体系)的亲属称谓系统也可以使用这种类型的表格进行描述,只是其内容更加复杂一些。

根据“类别属性异同”情况,可以对类别关系进行分类。比如“异同同”关系在两代内共有8对。在类别(性级)关系的分类与亲属关系的分布之间具有规律性,从这个角度可以归纳出一些类别(性级)间亲属关系的识别“公式”。比如,在所有“女我”与上一代具有“异异同”关系的类别(性级)之间,查表可知对方是“我”的“父亲的姐妹”;又如,在所有“男我”与下二代具有“异同同”关系的类别(性级)之间,查表可知对方是“我”的“外孙”和“孙女婿”。

由两张表“类别间亲属称谓”一栏内容可以了解到,类别式亲属制度的基本特征之一是明确规定了法定通婚关系的亲属范围。比如,一个“男我”选择“妻子”范围是“母亲兄弟的女儿”,选择“儿媳”范围是“姐妹的女儿”,选择“女婿”范围是“姐妹的儿子”。这些选择范围具有强制性,破坏规则的当事者会受到极严厉的惩罚,一般是处死。

澳大利亚一些“大部落”包含100多个氏族,领土面积达到2万到3万多平方公里。在这个范围将部落内所有氏族“编组”为二到四个外婚单元(单系继嗣群),用类别规则协调和限定氏族间的外婚关系,用亲属称谓系统来弥补类别规则在代序识别方面的弱点。亲属称谓系统还可以在部落内任何两个个体之间,提供类别间亲属关系的识别依据。

三、社会组织与亲属制度

前面提到,摩尔根将亲属制度分为类别式和说明式。泰勒在100多年前(1888年)的一篇经典论文中曾具体比较了22个部落社会,他的结论是:“两种制度(指外婚制和类别命名制)实际上是同一制度的两个侧面。”(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:83-84)澳大利亚原住民的亲属制度(四分和八分体系),是类别式亲属制度中最完整和典型的早期类型。在这个意义上,澳大利亚亲属制度具有十分重要的认识价值。

人类学田野考察证实,类别式亲属制较普遍存在于部落社会,说明式亲属制较普遍存在于非部落社会。前者的性质接近于“制度”,后者则接近于“习俗”;前者是在不同程度上体现群间关系的亲属称谓系统,后者是个体间称谓;前者的内容包含一系列群间亲属关系中可以或不可以通婚的强制性约束(所谓“规定婚”),后者则不存在这种情况。

列维-斯特劳斯(C. Levi-Strauss)将亲属制度的基本结构导源于社会集团间彼此嫁女,即所谓互惠性“交换女人”。这些集团的社会组织形式主要为半族(胞族)和氏族,其成员的群体归属由单一性别传承,或为母系,或为父系,所谓“单系继嗣群”。依据社会集团间彼此嫁女的“交换”形式,列维-斯特劳斯将其区分为基本制度和复杂制度(参见基辛,1988 1976:268-269)。

基本制度有“直接交换”和“间接交换”。澳洲外婚制(四分和八分体系)属“直接交换”;“间接交换”是三个或更多社会集团间单向嫁女。比如三个社会集团间的通婚关系为:A嫁女给B,B嫁女给C,C嫁女给A。由此构成一个环形平代通婚结构。“间接交换”主要存在于东南亚地区近代原始民族中。

由若干单系继嗣群构成“婚姻联盟”,通婚关系只能发生于这些(内部禁婚的)群体之间。此即所谓复杂制度。比如在拥有10个氏族的部落内部,任何一个氏族的娶女和嫁女范围是另外9个氏族。在近代原始民族中,复杂制度的分布范围远比基本制度更加广阔。在我国一些社会发展水平比较低的少数民族中,上述部落社会外婚制直到近代仍有不同程度的“残留”(参阅:黄淑娉,1987;赵卫邦,1984)。

将澳洲部落与美洲部落相比较,后者规模远大于前者,各方面的社会文明发展水平也远高于前者。前者处于中石器时代或新石器时代初期,后者处在新石器时代中晚期。但不难发现,二者社会组织基本结构是一样的,都由三个组织层级构成,即氏族、半族和部落。此外,二者间还有许多相同或相近的文化和制度成分。比如作为部落文化主体的“宇宙论结构”,以动物命名的氏族组织以及与此相关的祭祀仪式和图腾观念等等。

在澳洲部落,通婚关系被严格限定在两半族间。在美洲,仍有一部分部落延续半族间通婚,另一部分部落的半族组织已不具有规范群体禁婚和通婚范围的功能(禁婚范围缩小到氏族)。后者多为部落内氏族间通婚的“复杂制度”,其半族已成为失去早期功能的“盲肠”。此外,还有一部分美洲部落已经没有半族组织。据此可得出一个判断:澳洲部落和美洲部落间存在彼此衔接的演化关系。

举个例子,我们看到一棵苹果树(A)上结满苹果,又看到另一棵苹果树(B)枝条上挂着少量苹果,其下方地面上却有许多。于是我们不难得出一个比较有把握的判断:B树也曾结满果实,其大部分枝条上的苹果现已落到地上。该判断指明事物的演化方向:先在事件(苹果长在树上)※继发事件(掉到地上)。

作为判断依据,我们知道地心引力的作用,还知道在此基础上许多原因介入都可导致同一结果(苹果落地),比如风雨等外部原因,果实成熟等内部原因。因此,这是一个合理的演化方向。这里还有一个相反命题:先在事件是苹果长在地上,继发事件是其飞起来挂到树上。由于缺少依据,该反命题属不合理的演化方向。

从一事物的完整形态(A),到残存一部分早期特征的变异形态(B),只要两点间的改变还没有到达无法辨别的程度,我们就可以比较有把握地得出二者间存在历时性演化关系的判断(包括对先在事件A和继发事件B的区分以及合理演化方向的确认)。上文提到澳洲部落与美洲部落间的演化关系,即属此种判断。这种在分析和归纳基础上的比较研究方法,以及由此提出上述判断的合理性,符合现有科学实证方法中的基本条件。

这里存在两类历史过程。一是一整套高度复杂、严格的社会制度的确立;二是这一套制度在确立之后的蜕变。前一过程的实现难度非常高,后一过程则很容易发生。前者是设计和制造一个复杂精致的“器具”,后者则是这一“器具”的使用和损毁过程。笔者在《外婚制》一文中已充分证实,澳洲婚姻类别制度的设计和推行是一个难度非常高的理性过程(张岩,2006)。此即上述两类历史过程中的第一类。

在部落社会的组织和制度形态方面,澳洲部落处在两类历史过程之间:制度创建已经完成,其形态保留尚比较完整。涂尔干指出:“这些社会(指澳洲诸部落———本文作者)完全是同质的,尽管我们也有可能从中区别出不同的变种,但它们都属于共同的类型。”(涂尔干,1999 1912:121)因此,对澳洲部落的社会组织和制度形态的正面研究具有两个方面的认识价值,向前追溯其起源,向后考察其流变。

至少在欧洲人开始大规模殖民扩张的初期(16世纪),部落社会的分布极为广泛。因此,部落社会的组织和制度形态应是社会人类学的首要研究对象。以澳洲部落为“原型”考察其流变,是一个十分广阔的比较研究空间。

在部落社会基础上有两种社会变迁可能发生,一是形成更大规模的社会,如部落联盟、酋邦乃至大型古代文明(早期国家),二是没有发生更大规模社会整合情况下的组织和制度形态蜕变。这两种变迁都可导致部落社会组织和制度形态的改变,并最终质变为非部落社会。单系继嗣群的消失是部落社会质变为非部落社会的重要标志,同时也是亲属制度从类别式到说明式的过渡环节。

亲属称谓制度的描述背景,是自人类物种出现以来两性繁殖的生物学意义上的繁衍系谱。这个系谱由一而来,绵延数百万年,一直在发生着纷纭繁复的分化与融合。至今为止,全球任何一对夫妻或非婚男女的生育子女,都是对同一系谱的延续。

自部落社会形成以来,亲属称谓制度的划分原则主要由两个“本位”所决定:一是单系继嗣群的亲属划分本位,二是核心家庭的亲属划分本位。在部落社会的存在期内,至少在大多数情况下,第一本位居于主导地位,第二本位居于从属地位。这是类别式亲属制度的存在基础。其基本特征是“合并”,也就是将父母兄弟姐妹夫妻等亲属称谓的所指范围扩大到核心家庭之外(群间称谓)。

在部落社会质变为非部落社会的过程中,第一本位随单系继嗣群的消失而不复存在,核心家庭逐渐成为决定亲属划分的惟一本位。这是说明式亲属制度的形成过程。其基本特征是“区分”,即以核心家庭为本位的个体间称谓。在这两个“端点”之间,存在一些过渡形态。

四、亲属制度的两个本位

拉德克利夫-布朗(A.R.Radcliffe-Brown)认为“亲属制度的结构单位”是“基本家庭”(即默多克的核心家庭),其成员包括一对夫妻及其子女。其内部存在三种关系:夫妻关系、父母与子女关系以及同一对夫妻所生子女间的兄弟姐妹关系(拉德克利夫-布朗,1999 1952:53-54)。以此为基础,拉德克利夫-布朗等许多学者的亲属制度研究均以“生物学家庭”也就是核心家庭为逻辑坐标分析问题。

如果将考察对象限定在非部落社会的说明式亲属制度,以核心家庭为坐标的分析角度完全正确。但如果考察对象包括部落社会的类别式亲属制度,这个分析角度就很容易导致逻辑混淆。比如在克罗伯(A.Kroeber)归纳的亲属称谓制度八个区分原则中的“直系与旁系区分”只适用于核心家庭坐标。在拉德克利夫-布朗的亲属制度研究中,主要考察对象是部落社会的类别式亲属制度(参阅拉德克利夫-布朗,1999 1952:第三章)。这导致他研究中的一些问题,后文具体讨论。

除“直系与旁系”区分,上述逻辑混淆主要指两类亲属制度(类别式和说明式)在一些具体称谓概念上的歧义。这种混淆发生于前面提到的“区分”与“合并”之间。为搞清此问题,有必要先对澳洲亲属制度作一些简要讨论。本文给出的澳洲四分体系亲属称谓系统,是在对类别(性级)属性及其通婚规则深入研究基础上完成的逻辑归纳。

其特点是:第一,它是严格意义上的类别式亲属称谓系统,统一采用单系继嗣群(半族)的亲属划分本位,其全部亲属称谓由两种成分构成,即群间称谓和群内互称;第二,它可以完整、准确地概括澳洲部落四分体系中的20种最基本的类别式亲属关系。因此,可以称其为澳洲四分体系亲属称谓系统的逻辑原型。对于比较研究澳洲四分体系诸部落的亲属系统,可以提供一个更加完整和严密的分析模型。

澳洲民族志事实中的亲属系统与本文给出的逻辑原型基本一致,即也是采用以单系继嗣群为本位的合并原则,包括群间称谓和群内互称。虽然诸部落亲属称谓有细微差异,但总的结构基本一致。

存在两个合并层级:类别级和性别级。还有一个在此基础上的平辈人年龄差别区分,这种区分被沿袭到第二代对前一代人的称谓中。细加分析,上述民族志材料的意译中还存在一些问题。比如,“父亲们的姐姐们的女儿们”和“父亲们的妹妹们的女儿们”都是BBB,都应该是ABA“我”的“妻们”。又如,既然有“父亲们的姐姐们的儿子们”,那就还应该有“父亲们的妹妹们的儿子们”。

从逻辑上说,四分体系“基本合并”是类别层级的合并:AA、AB、BA、BB。其族系范围是半族内部,其代序范围是一代人内部,因此类别级合并可以被称为“族内代内合并”。本文给出的亲属称谓逻辑原型统一采用性级合并,即在“基本合并”基础上再加上一层性别区分,可称为“族内代内性别合并”。上述体现平辈人年龄差别的区分(例如“哥哥们”、“姐姐们”和“弟妹们”等),是在类别级或性级合并基础上的区分。所有这些合并和区分的本位都是作为半族的单系继嗣群(第一本位),或者说都是类别式亲属制度层面上的合并和区分。

与之相比较,以“基本家庭”为亲属划分本位(第二本位)的说明式亲属制,其特征是区分到个体,比如“哥哥”、“姐姐”、“弟弟”、“妹妹”都是指核心家庭内部的关系,即同一对夫妻的子女间关系(包括因收养建立的拟制血亲关系)。我们可将这一层区分称为“基本区分”。在说明式亲属制度中也存在合并,比如英语中的cousin(包括父母双方兄弟姐妹的所有子女)和uncle(包括父亲的兄弟和母亲的兄弟)。

类别式亲属制度中的区分,是在第一本位合并基础上的区分。说明式亲属制度中的合并,则是在第二本位区分基础上的合并。二者是在不同层面上的合并和区分,其不同之处有条件(也有必要)被严格界定。克罗伯曾在《类分式亲属制度》(1909)一文中对摩尔根的亲属制度分类(类别式和说明式)提出质疑。其主要理由是:作为说明式亲属制度,英语的亲属名称中也具有类别式亲属制度的合并特征,比如cousin包括32种不同的血统关系(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:90-92)。这是混淆了两个不同层面上的合并与区分。如果已经完成对其不同之处的严格界定,克罗伯大概不会提出这种无法成立的质疑理由。

摩尔根提到“类别式亲属制的特征之一”是:“无论上下辈,各旁系都被归纳入直系之中;这样,我的从兄弟姊妹的祖先和后裔自然也就成了我的祖先和后裔”(摩尔根,1995 1877:403)。这一界定尺度(直系和旁系的区分与合并)来自核心家庭的亲属划分本位(第二本位),也存在表述方面的准确程度问题。后文具体讨论。

五、举例分析:布朗的亲属制度研究

《亲属制度研究》是拉德克利夫-布朗在1941年英国皇家人类学会所作会长演说,后收入《原始社会的结构与功能》一书,为其第三章(拉德克利夫-布朗,1999 1952:51-98)。该文是亲属制度研究中具有长久影响的重要文献,也是他“社会学分析方法”的主要范本。他认为“社会人类学是一门有关人类社会的理论性自然科学,它研究社会现象,所用的方法与物理和生物科学所用的方法基本上相同”。由于该文的论证失误在同类研究中具有代表性,故有必要采用类似自然科学的严密程度分析其失误(本节所引布朗的观点均出自该文,故后面不再注明出处)。

先简要介绍该文基本内容。其主要研究对象是类别式亲属制度中的乔克托(Choctaw)称谓(即克劳式)、奥马哈(Omaha)称谓和雅拉尔德(Yaralde)称谓。他在该文中比较了两种研究方法,一是他自己的“社会学分析方法”,二是另外一些学者的“历史推测方法”。

乔克托和奥马哈称谓的共同特点是:一些亲属称谓存在跨代合并现象。其中乔克托称谓实施于母系制部落,故以母系继嗣群的群体范围为其合并依据;奥马哈称谓实施于父系制部落,故以父系继嗣群的群体范围为其合并依据。具体如下(为便于理解,下文对拉德克利夫-布朗原著内容进行了使之更有条理的整理)。

乔克托式(即克劳式)称谓中的跨代合并现象:(1)自我(Ego)对父亲所属单系(母系)继嗣群的多代男性亲属(包括父亲及其兄弟、父亲姐妹的儿子、父亲姐妹的女儿的儿子等)采用同一称谓(F);(2)自我对父亲所属母系继嗣群的多代女性亲属(包括父亲的姐妹及其女儿、孙女等)采用同一称谓(Fs);(3)自我(男子呼)对母亲的兄弟亦即舅父的儿女和我的儿女采用相同称谓(d,S)。按男子呼我及其舅父具有相同的族系归属:他们是同一个母系继嗣群中相邻的两代男性成员(参阅该文图1及其说明文字)。

奥马哈式称谓中的跨代合并现象:(1)自我对母亲所属单系(父系)继嗣群的多代男性亲属(包括我母亲的兄弟及其儿子、孙子等)采用同一称谓(mB);(2)自我对母亲所属父系继嗣群的多代女性亲属(包括我的母亲及其姐妹、母亲的兄弟亦即舅父的女儿、舅父的儿子的女儿等)采用同一称谓(m);(3)自我(男子呼)对父亲姐妹的儿女和我姐妹的儿女采用相同称谓(sd,sS),自我(女子呼)对父亲姐妹的儿女、我的儿女以及我姐妹的儿女,采用相同称谓(sd,sS)。按sd和sS的共有特征是:他们是同一个父系继嗣群中相邻两代女性成员的后代(参阅该文图2及其说明文字)。

该文介绍了科勒(Kohler)、里弗斯、吉福斯(Gifford)、塞丽格曼夫人(Mrs.Seligman)等学者采用“历史推测方法”对上述合并现象的“解释”。他们认为,乔克托式称谓中的跨代合并“是人们能与母亲兄弟的妻子结婚的结果”,奥马哈式称谓中的跨代合并则是“由人们可与妻弟的女儿结婚这一习俗造成”。上述结论的依据来自两个方面:一是两种称谓中一些具体合并项目,二是在采用这两种称谓的原始民族中“偶然”发生的上述两种婚姻事实。

布朗并未否定里弗斯等人的具体推论:“这种情况的发生至少是可以想象的”,只是强调这种“历史推测”是“先验的”,其“根本缺点就在于它的假设无法加以检验”。他说:“为什么整个称谓形式都要因适应一种仅仅偶然发生的特别婚姻形式而被调整,这是上述假设没有解释、而我们正在探寻的原因。”

作为展开论证的基础,布朗提出“同胞群团结原则”(“同胞群”指一核心家庭内所有兄弟姐妹):“无论在哪里,这种把兄弟姐妹结成一个社会群体的纽带都会被重视”。其“次生原则”是“同胞群一致原则”:“它不是指该群体内各成员间的相互行为所表现出来的内部统一,而是指那种与此群体外部的人相关的统一,这个人往往是因与此群体内部某一成员有特殊关系而与此群体发生关联”。比如一个人将他父亲的所有兄弟都称为“父亲”。

他据此指出:“类分式称谓是建立大范围亲属组织的一种方法。建立这种组织的途径是采用同胞群一致原则。”后面又从另一角度阐述了同一个见解:“演变成氏族或半偶族的组织也是构建在同胞群团结或一致原则… …基础上的。”

布朗还提到类别式称谓中更高层位的合并:代间合并。依据本文前面对“族内代内合并”的定义方法,可以具体称其为“族内代间合并”。具体包括隔代合并和跨代合并。前者指代序系列内间隔一代的1与3或2与4的合并,后者指代序系列中相邻两代或更多代的合并。前者在澳洲亲属制度中最为普遍,后者则是乔克托和奥马哈式称谓的共有特征。针对跨代合并现象的产生原因,他认为是人们“积极采用”了“另一个原则”也就是“世系群一致原则”的结果。

在对“世系群”作定义后,布朗具体分析了北美福克斯人(Foxes,奥马哈式称谓)、霍皮人(Hopi,乔克托式称谓)和澳洲雅拉尔德人等部落社会亲属制度中的代间合并现象。其中,跨代合并以单系继嗣群的群体范围为合并外延。他的结论是:类别式亲属制度及其代间合并现象是人们采用两个结构原则(“同胞群一致原则”和“世系群一致原则”)在人与人之间“建立类型关系”的结果。

下面简要分析该文的论证失误。

问题一:父系与母系的区分错误。澳洲雅拉尔德部落亲属制度是该文主要研究对象之一。拉德克利夫-布朗认为雅拉尔德制度(存在隔代合并现象)与乔克托和奥马哈式属同一类型,他试图以此“论证”其“社会学分析方法”的有效性,同时说明“历史推测方法”的不合理。他用一个世系图表描述该制度,并加以说明:“图13显示了雅拉尔德人用来称母系氏族亲属的称谓”。在前面他还提到:“雅拉尔德人被分成一些地方性父系图腾氏族”。细读该图可知,雅拉尔德人确定族系归属实际上采用父系继嗣。换言之,该部落并不存在布朗所说的“母系氏族”。

笔者在《外婚制》中提到拉德克利夫-布朗对澳洲四分体系构成情况的错误判断(原文是:“它们是按一对父系半偶族和一对母系半偶族来划分的”)(张岩,2006)。这两个错误之间具有连带关系。下面是布朗在该文中对同一个问题的争辩:“以前一直流行,现在恐怕仍在流行的怪论之一是,如果一个社会确实承认世系,它只能是要么承认父方世系,要么承认母方世系”。看来,他一直没有完全搞清楚父系与母系的区分以及单系继嗣与双系继嗣的不同。

问题二:雅拉尔德人的“氏族”。该文提到“雅拉尔德人同许多其他澳大利亚部落,如阿兰达人(Aranda)一样,有四个称呼祖父母的称谓,每一个称谓都既可用来称呼男性,又可用来称呼女性”。这四个称谓(男子呼)分别是:(1)“maiya”—祖父及其兄弟姐妹;(2)“ aitja”—外祖父及其兄弟姐妹;(3)“mutsa”—祖母及其兄弟姐妹;(4)“baka”—外祖母及其兄弟姐妹。其中,“mutsa”所属“氏族”也被称为自我的“mutsaurui”,“baka”所属“氏族”也被称为自我的“bakaurui”。

笔者曾谈到,阿兰达人采用父系继嗣(张岩,2006)。其中,南方阿兰达人是四分体系,北方阿兰达人是八分体系。在四分体系中,设男我为ABA,则祖父(ABA)与外祖母(ABB)是兄弟姐妹,外祖父(BBA)与祖母(BBB)是兄弟姐妹。也就是说,四分体系在祖父母辈只有两群兄弟姐妹。只有在八分体系中,任何一个自我的祖父母辈才有彼此不相重合的四群兄弟姐妹。设自我为B(A)A,则我的祖父及其兄弟姐妹是“隔代重复”的B(A)A,我的外祖父及其兄弟姐妹是A(B)A,我的祖母及其兄弟姐妹是A(A)A,我的外祖母及其兄弟姐妹是B(B)A。

因此,只有八分体系的北方阿兰达人(在祖父母辈)才有严格意义上的四群兄弟姐妹。由此反推:雅拉尔德人如果也有严格意义上的四群兄弟姐妹,则它必是一个八分体系,或潜在的八分体系(即“类型Ⅱ”,亦称“狄耶里类型”,见张岩,2006)。这四群兄弟姐妹是八分体系两个半族各自一分为二形成的四个外婚单元,可以被称为“亚半族”。

在此基础上可以进而准确认定“bakaurui”和“mutsaurui”的具体含义:首先,“bakaurui”是与自我B(A)A所在亚半族B(A)同属一个半族(B半族)的另一个亚半族B(B),任何一个代别的自我都不能与被其称为“bakaurui”的亚半族中的人通婚或发生性关系。换言之,“bakaurui”的含义指由于与我同属一个半族因而不可与之通婚的亚半族。其次,“mutsaurui”是属于(相对于自我所在半族的)另一个半族(A半族)中的两个亚半族【A(A)和A(B)】之一,是其在这一代(A代)必须与之通婚的那个亚半族A(A)A。因此,“mutsaurui”的含义指自我在这一代必须与之通婚的亚半族。

由此可知,拉德克利夫-布朗所说雅拉尔德人的“母系氏族”,既非“母系”,亦非“氏族”,实际上是采用父系继嗣的亚半族。上述讨论的另一个重要的收获是:我们可以由此了解到,在没有八分体系类别规则的情况下,“类型Ⅱ”也就是“狄耶里类型”通婚规则的具体实施情况。对于“bakaurui”和“mutsaurui”两个亚半族属性的界定,在这一通婚规则的运作机制中发挥着十分重要的禁婚与通婚的规范功能。

问题三:对合并称谓的误解和误用。前面已经提到,类别式称谓有时用一个称谓合称多种亲属成分。比如,乔克托式(克劳式)称谓中自我对父亲所属母系继嗣群的多代男性亲属采用同一称谓,具体包括:A父亲及其兄弟、B父亲姐妹的儿子、C父亲姐妹的女儿的儿子等。这个称谓的准确含义非A非B非C,而是A+ B+ C。换言之,单称与合称不可混淆。如果我们说:一个乔克托人将其父亲姐妹的儿子称为“父亲”,就是对单称与合称的混淆。

该文提到乔克托式称谓中“一个男人又用`儿子""""""""这个称谓来称呼她母亲兄弟的儿子。”这是对单称与合称的混淆。科勒和里弗斯等人正是在此基础上提出其理论:乔克托式称谓的产生“是人们能与母亲兄弟的妻子结婚的结果”。这是一个双料错误,其基础是单称与合称的混淆,其理论在“解释”一个因混淆而被曲解的“事实”。吉福斯和塞丽格曼夫人关于奥马哈式称谓“是由人们可与妻弟的女儿结婚这一习俗造成”的理论,也是一个完全相同的双料错误。在该文通篇,拉德克利夫-布朗的具体分析中大量出现上述混淆。

问题四:“世系群”概念的误用。布朗认为“`世系群""""""""一词的运用常常不严格”,为此他对这一概念做出具体定义:一个父系世系群“是由一个男人和她所有依男性计算的若干代子孙构成”,一个母系世系群“是由一个女人和他所有依女性计算的若干代子孙构成”。他指出“氏族在某些方面与世系群相似”,但氏族“实际上不是或不能被证明是一个世系群。氏族通常包括好几个事实上的世系群。”换言之,氏族≠世系群,不能将氏族称为世系群,反之亦然。

该文所涉及到的民族志例证,至少绝大多数都存在氏族组织,有时是更高层位的半族(胞族)组织。他只在少数几处将氏族称为氏族,而在大多数场合不作任何解释直接将氏族或半族称为世系群。这些例证中的氏族组织(有时是更高层位的半族组织),是内部禁止通婚的外婚单元,也是类别式亲属称谓的合并范围。在这种情况下,如果将氏族称为世系群就意味着错误地缩小了外婚单元的群体规模和亲属称谓的合并范围。因此,这不是一个简单的概念误用,而是在科学研究中必须排除掉的实质性错误。

问题五:基本论证步骤的逻辑错位。由“同胞群团结原则”派生“同胞群一致原则”,再派生“世系群一致原则”,这个推论至少在逻辑上可以接受。用“世系群一致原则”去“解释”世系群范围的称谓合并,也没有问题。但如果用“世系群一致原则”去“解释”氏族乃至半族范围的称谓合并,这就出现了问题:世系群≠氏族≠半族。

他关于团结一致原则的派生基础是核心家庭。此推论不能走得太远。当几个高度团结的世系群共存,世系群内部的团结更容易导致彼此之间的冲突。而一个氏族恰恰“通常包括好几个事实上的世系群”。这在共时性分析中是不可调和的矛盾。布朗似乎意识到其论证步骤的逻辑错位,所以在尽可能多的场合不惜违背自己的定义直接将氏族称为世系群。此其捉襟见肘之处。

问题六:不可回避的“历史推测”。如果从历时性角度考察问题,他首先要证明一个演化序列的存在:核心家庭和世系群※氏族乃至半族。布朗提到从核心家庭和世系群“演变成氏族或半偶族”的过程,但只是一笔带过而未作任何证明。这一演化序列的存在是该文基本命题(用同胞群和世系群团结一致原则去“解释”氏族乃至半族范围的亲属合并)的论证前提,所以他必须提到。对其存在的证明则是一个严格意义上的“历史推测”,所以他只能一笔带过。此其更深层次的捉襟见肘。

拉德克利夫-布朗是古典人类学“历史推测方法”的重要批评者,该文主要撰写意图之一是否定这种方法,并用其“社会学分析方法”取而代之。于是他给自己设下一个悖论圈套:如果否定“历史推测”,其分析将失去赖以成立的前提条件;如果认可这一前提,也就否定了该文的主要撰写意向。一方面他没有对上述演化序列的存在提供证明,另一方面他认为这种证明属于“假设”,其根本缺点在于“无法加以检验”。将一个尚待证明的结论包含在判断前提之中,即逻辑学所谓“丐辞”。今人阅读拉德克利夫-布朗此文,除需要注意其中一些具体论证失误外,还须注意两个关键词:悖论,丐辞。

六、学术史中的区分与合并

前已述及,在摩尔根定义的两种亲属制度中,类别式亲属制以单系继嗣群为表述本位,说明式亲属制以核心家庭为表述本位。二者间存在区分与合并方面的表述歧义。这是一个技术层面的问题,即采用图式、语言对亲属制度(是什么)进行描述的准确程度。但正是这样一个技术问题,成为欧美人类学一直挥之不去的认知障碍,它是亲属制度研究领域的核心问题,并以不同形式出现于百多年来一系列重要作者的论证和争论之中,其开端可以追溯到摩尔根在世的年代。

摩尔根认为,亲属制度可以准确体现其使用者的血缘关系。麦克伦南指出其“荒谬之处”在于“十分随便地把这种制度假定为血缘制”。摩尔根在回应中坚持己见:“在后者(说明式亲属制)中,每一种亲属关系都具体化了;在前者(类别式亲属制)中,则按范畴类别之;但不论是在前者还是后者中,最后的基础是相同的,即是实际上的血亲和姻亲。在前者中,是集体相互通婚,在后者中,婚姻在一男一女之间进行,从而导致了它们之间的差别”(参见摩尔根,1995 1877:528-529)。

这里的关键问题是,类别式亲属制度是否可以准确体现“实际上的血亲和姻亲”。比如类别式称谓将一群人称为“父亲”,虽然其中包括“我”的生父,但毕竟一群“父亲”不是自我“实际上的血亲”。这涉及类别式称谓“父亲”的含义,并直接体现两个本位的表述歧义。在资料收集阶段,摩尔根向世界各地发出的调查问卷即采用以核心家庭为本位的说明式亲属关系术语(英语)。其“问卷是根据这种假定,即这些称谓事实上是试图指称实际的血统家系和姻亲的`自然""""""""关系”(埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:25)。由此种下百多年来区分与合并问题的种子。

对其反对者来说,摩尔根的“血缘制”是一个明显错误。对另一些学者来说,类别式亲属制毕竟是一种存在范围非常广阔的民族志事实。达尔文在《人类血统》第二版(1871)中提出与麦克伦南相同的见解。科勒在《史前时期的婚姻》(1897)一书中对奥马哈式和克劳式亲属制度作了比较深入的研究,并据此为摩尔根的研究进行辩护。科勒认为,整群男子被称为父亲以及整群女子被称为母亲,这种合并称谓与外婚制有关(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:84-85)。在对科勒的书所作评论中,涂尔干指出科勒尚未回答达尔文向摩尔根提出的问题:子女怎能相信自己是不止一个母亲所生?涂尔干的结论是:亲属关系“主要由社会加于某些个人的法定的和道德的义务所构成的”,并“随家庭组织方式的不同而变化”,这种组织“首先取决于社会需要,因而与血统这种完全是自然的事实只有松散的关系”(转自埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:85-86)。

韦斯特马克等人在对摩尔根的批评中提出,类别式亲属名称与社会的亲属关系相符而与自然的亲属关系相反。涂尔干对此提出反驳,其结论是:“亲属关系或者是一种社会联系,或者什么也不是”(转自埃尔曼·瑟维斯,1997 1985: 86-87)。

作为人类学主要研究对象,类别式亲属制由两方面事实构成,一是与社会组织、继嗣制度和婚姻形态等社会现象相关联的称谓系统,二是它以何种方式决定不同亲属间的社会关系(责任和义务)或彼此交往的行为规范。前者的研究目标是对各种亲属制度是什么的准确认知和描述。不难看出,上述争论在这两个方面之间多少有些纠缠不清。

接下来是里弗斯与克罗伯的争论。在《类分式亲属制度》(1909)一文中,克罗伯认为摩尔根的类别式亲属制度本身就是“误称”,其理由已见前述。该文考察了12种美洲印第安人的(类别式)亲属制度,通过与英语亲属名称(说明式)相比较,归纳出8种亲属划分依据(参见本文前面的相关注释),他据此分析二者差异:“所谓叙述式(说明式)完整地表述少数几种亲属关系,误称的级别式(类别式)则无规律地表述多种亲属关系”。他认为“亲属关系名称反映了心理状态,而不是社会状况”。在《亲属制与社会组织》(1914)一文中,里弗斯对克罗伯见解提出反驳,他坚持认为可以用社会组织来解释类别制的一般特征和细节(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985: 89-96)。

在本文认识基础上可知:类别式亲属制对“多种亲属”的合并称谓,绝非“无规律地表述”。其主要合并范围是实行外婚制的单系继嗣群(氏族或半族)。故上述争论正确一方是里弗斯。克罗伯的“心理决定论”则有些不得要领。拉德克利夫-布朗直接参与了这场争论。本文分析的《亲属制度研究》一文与此有关。布朗是里弗斯在剑桥大学时的学生,但他对后者“历史推测方法”持否定态度。

马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)和拉德克利夫-布朗被并列为英国功能主义学派共同创始人。其理论多有分歧。在亲属制度方面,布朗提出著名的“世系群一致原则”,马林诺夫斯基提出同样著名的“延伸论”。在《西北美拉尼西亚野蛮人的性生活》(1929)一书中,马林诺夫斯基注意到美拉尼西亚语中“称呼父亲的词(tama)反常地延伸到父亲的姐妹的儿子”。也是基于核心家庭认识本位,他认为tama的本义是亲生父亲,以其指称“父亲的姐妹的儿子”,这是原有语义比喻性延伸的结果(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:102-105)。

这是一个典型的单称与合称的混淆,马林诺夫斯基的“延伸论”正是以此为基础。其批评者梅耶·福特斯(Meyer Forter)指出:“这并不是笔误,因为讨论特罗布里恩人亲属称谓的其余部分(都)是遵循这种思路的”(转自埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:105)。于是我们了解到,英国功能主义学派两位创始人都没有搞清楚两个本位的表述歧义,他们都是“历史推测方法”的强硬批评者。细加分析可知马林诺夫斯基“延伸论”同样需要一个“历史推测”的支撑:核心家庭的出现早于氏族,否则其语义“延伸”无从说起。

换言之,他们的“世系群一致原则”和“延伸论”面对同一个悖论,其相关论证属同一类丐辞。这种现象提示我们,任何共时性分析实际上都无法回避事物演化的历时性视角。进一步说,一些片面采用共时性分析的理论,在历时性分析中存在致命弱点。有必要换一个角度思考问题:社会人类学对历时性演化视角的放弃,其原因中,除早期学者的理论弱点之外,是否还包括其批评者自身的理论弱点?

昂温(J.D.Unwin)是“延伸论”的早期批评者,他提出使用英语有关血统世系术语描述类别式亲属范畴的合理性问题。霍卡特(A.M.Hocart)则强调对“土著”亲属名称(意译)的准确认识。比如通过对tama一词各种用法的了解,可知其含义指“父亲一方前一辈的男性”(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:105-106)。在《特罗布里恩宗族与亲属范畴“塔布”》(1958)一文中,利奇(Edmund leach)通过对马林诺夫斯基有关特罗布里恩岛原住民社会组织资料的研究,认为“亲属范畴表示地域和年龄状况的差异,而并不表示什么血统关系”(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:106-107)。

如果不是中文译者的翻译问题,上文“父亲一方前一辈的男性”并未包含被“反常”纳入tama所指范围的“父亲的姐妹的儿子”。因此,霍卡特对tama的意译仍然不够准确。昂温的质疑直指摩尔根当年调查问卷中的英语称谓。利奇对“血统关系”的否定,是在涂尔干相关评论(“松散的关系”)基础上又向前走了一步。

在摩尔根二分法(类别式和说明式)之后,学者们又提出一些新的亲属制度分类方法,如罗维的四分法和默多克(G.P.Murdock)的六分法(夏威夷式、爱斯基摩式、苏丹式、易洛魁式、克劳式和奥马哈式)等。其中,默多克的六分法影响最大,为目前多数研究者和大学教材所采用。

在《社会结构》(1949)一书中,默多克通过对世界范围多种文化的比较研究,归纳出上述六种亲属制度。他认为亲属制度是多种因素共同作用的结果,包括血统世系原则、婚姻原则、居住原则和社会组织形态等。他接受马林诺夫斯基关于类别式称谓是(核心家庭)基本称谓语义延伸的见解。并始终认为亲属称谓基本上是血统世系的体现(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:107-113)。故其六分法统一采用以核心家庭为本位的描述方式。

此后,默多克的学生古迪纳夫(Ward H.Goodenough)在《成分分析与意义研究》(1956)一文中继续讨论亲属称谓的语言学问题,比如将tama一词的基本意义与同义词、同音异义词区别开来(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:110-111)。本文前面提到,像tama这样的合并称谓,其准确含义非A非B非C,而是A+ B+ C。古迪纳夫将ABC等成分孤立出来,然后考察它们之间的语义延伸关系。这样的研究不失为解决问题的一种尝试,但由于他没有认识到合并称谓的准确含义(不可以拆分的ABC),故其尝试并不成功。

一年后(1957),欧内斯特·盖尔纳提出另一种解决问题的办法:为亲属制度(他认为其性质是“血统世系制度”)专门设计一套理想用语,其中每一个词汇都无多义、无歧义。盖尔纳在这项研究中断言,英国的社会人类学很少注意“生物世系”。由此引发又一场争论(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:111注释部分)。

上世纪70年代以来,一些学者开始对整个亲属制度研究的合理性本身提出质疑(参阅高怡萍,2000)。主要质疑理由仍集中在亲属名称具体含义(意译)的准确程度,即高怡萍所说“土著观点与研究者观点的拉锯”,极端者如施奈德(David Schneider)的《亲属制度研究批评》(1984),其偏颇之处亦比较明显(参阅张亚辉,2006)。

七、对两个本位表述误差的分析

摩尔根以外婚制单系继嗣群为认识本位(第一本位),其批评者以核心家庭为本位(第二本位)。争论焦点彼此错位。如果表述对象是第二本位的个体间关系,将整群人称为“父亲”或“母亲”显然不是说明式称谓意义上的血统关系。如果表述对象是第一本位的群间关系,则类别式亲属制的合并称谓(族内代内合并)毕竟也是“实际上的血亲和姻亲”。有必要对此作简要说明。下文将类别式称谓的民族志对象暂时限定在澳大利亚、美拉尼西亚以及南北美洲实行半族间通婚的部落(即所谓“两合组织”)范围内,并暂时不考虑由收养建立的拟制血亲关系。

说明式称谓的“我”指个体,其最大合并范围是一个核心家庭内部的兄弟姐妹,“我”的“母亲”指生母。类别式称谓的“我”指群体,其一般合并范围是外婚制单系继嗣群内的一代人,这是本文界定过的“基本合并”(族内代内合并)。类别式称谓中“我”的“母亲”也指群体,是本文界定过“族内代内性别合并”意义上的一群女人。换言之,这里“我”与“母亲”的关系实际上是“我们”与“母亲们”的关系。“我们”中任何一个人的生母都在“母亲们”之中,“母亲们”中任何一个人的亲生子女都在“我们”之中。摩尔根正是在这个意义上将这种关系称为“实际上的血亲”。

摩尔根的调查问卷是社会人类学亲属制度研究的奠基性文本。采用英语有关血统世系术语,是他设计问卷时无可非议的惟一选择,但由此出现了“名”与“实”两方面的问题。在“实”的方面,存在两类亲属制度(类别式和说明式),它们分别使用于两种不同的社会组织结构(外婚制单系继嗣群的有或无)之中;在“名”的方面,两种亲属制度之间存在区分与合并的表述歧义。

从第二本位看问题,麦克伦南、达尔文和涂尔干等人对摩尔根的批评切中要害;从第一本位看问题,这样的批评不得要领。摩尔根的重要贡献在于他对两种亲属制度的划分,但对“它们之间的差别”的把握却是差强人意,因此出现两千五百分之一与百分之百之间的判断误差(参阅张岩,2006)。涂尔干所说“松散关系”并没有解决摩尔根的“差别”问题,利奇对“血统关系”的否定则有悖事实。

里弗斯等人正确地支持了摩尔根的二分法,但其“历史推测”却以单称与合称的混淆为基础。拉德克利夫-布朗对“历史推测”的否定并不成功,其论证中因袭了他老师里弗斯的混淆。马林诺夫斯基在同一个水平上讨论问题。他们的“世系群一致原则”和“延伸论”具有共同的理论弱点。在区分与合并方面,默多克的描述方式仍未解决歧义问题。同一个问题在默多克之后继续争论,两个本位的表述歧义彼此纠缠,“土著观点与研究者观点的拉锯”从未平息。因此有必要继续追问:摩尔根的“差别”以及涂尔干的“松散关系”是否可以被准确描述。

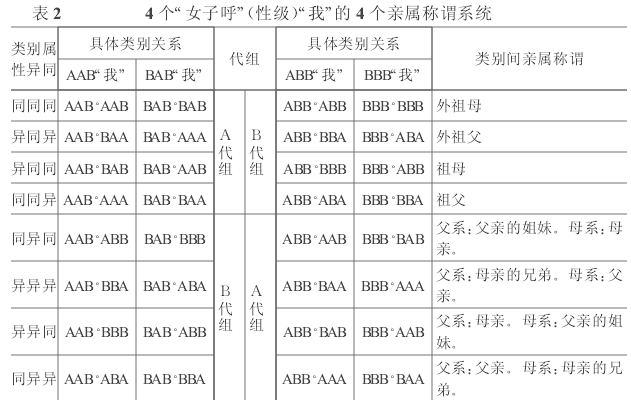

前面提到,默多克在《社会结构》(1949)一书中的六分法为当代许多国家(包括我国)的大学人类学入门教材所采用。下面以哈维兰(W.A.Haviland)《当代人类学》相关内容为例,用澳洲原住民“类型Ⅰ”(即四分体系或潜在的四分体系)来检验默多克对易洛魁式亲属制的表述准确性。六分法中包括三种比较典型的类别式亲属制度,即易洛魁式、奥马哈式和克劳式。澳大利亚亲属制属易洛魁式(摩尔根,1995 1877:509),这在摩尔根以后并无争议(摩尔根称易洛魁式为土兰尼亚式,罗维等人称其为达科他式)。为方便阅读,将下文八个称谓分别编号。

下面是《当代人类学》相关内容:“在易洛魁式亲属称谓制中,一个人的父亲和父亲的兄弟〖1〗共用一个称呼,一个人的母亲和母亲的姐妹〖2〗共用一个称谓;但是,一个人的父亲的姐妹〖3〗和一个人的母亲的兄弟〖4〗有各别的称谓。在一个人的同辈中,兄弟〖5〗、姐妹〖6〗与平表共用一个同样的称谓,这在逻辑上必然如此,因为他们是那些被划分到与自我的实际父母同一范畴中的人的后代。交表〖7交表兄弟〗、〖8交表姐妹〗各自有别的称谓,这一种区分法称为分叉合并制。奥马哈和克劳制也是分叉合并称谓制的范例。易洛魁亲属称谓制分布很广,通常与单系继嗣群一同发现,尤其是在组织较散漫的母系社会组织制度中更189论文社会组织与亲属制度研究易见到”(哈维兰,1987 1982:412-413)。

图3是当代一些教科书的通用图式,它以核心家庭为本位(第二本位),是个体间称谓。下面是哈维兰对该图的文字说明:“根据易洛魁亲属称谓制,父亲的兄弟和父亲的称谓是一样的,母亲的姐妹和母亲称谓是一样的,但编号1和6的人各自有个别的称呼,编号9至14的人都视为同胞兄弟姐妹,但编号7、8、15、16的人则被视为是堂亲”(哈维兰:1987 1982:412)。

图4(父系)和图5(母系)表述澳洲四分体系(类型Ⅰ)通婚与继嗣关系,它们以单系继嗣群(半族)为本位(第一本位),与之相对应的群间称谓系统见本文表1和表2。下面是易洛魁式亲属制度的八个称谓(其排序依照本文前的具体编号),后面括号中是笔者对每个称谓在两合组织二元通婚模式中的族系和代序范畴的标注。设自我为AB,族系归属为母系传递。其第一本位表述对应于图5。

所谓“分叉合并”也被称为“二分合并”,是将一个人的亲属分为(父方和母方以及平表与交表)两个范畴(二分),同时将范畴内亲属总括在一起采用统一称谓(合并)。自我被合并在平表范畴内。上文提到,易洛魁式、奥马哈式和克劳式都属于分叉(二分)合并称谓制。它们的不同之处是:易洛魁式采用族内代内合并,奥马哈式和克劳式的一部分称谓采用单系族内代间(跨代)合并。

上面素材的民族志对象主要包括澳大利亚、美拉尼西亚以及南北美洲实行半族间通婚的部落(即所谓“两合组织”)。作为典型的类别式亲属制度,易洛魁式是两合组织的二元通婚模式中的群间称谓系统(包括群内互称)。如果采用第一本位表述该制度,可以直接体现亲属称谓合并范围的外延。第二本位表述的适用对象是个体间称谓系统(说明式),故其只能体现群间称谓(类别式)在核心家庭视角中的“折射”结果,而不能直接体现亲属称谓合并范围的外延。

在图式方面,“父亲的兄弟”在图3中只体现为核心家庭视角中的同父母兄弟,而在近代原始民族实行半族间通婚的部落中,这一范畴的外延往往囊括上百人甚至上千人。换言之,如果我们需要了解称谓〖1〗范畴的实际外延,图3拒绝回答,它只告诉我们该范畴在核心家庭视角中的具体体现。此即前面说过的“折射”结果。在这个视角中无法还原范畴的本体及其外延。

在语义方面,如果“父亲的兄弟”局限于图3的所指范围,其表述缺陷与图3相同。摩尔根认为类别式称谓的合并范围包括直系和旁系,这一界定仍然存在问题。拉德克利夫-布朗认为氏族“实际上不是或不能被证明是一个(拥有共同祖先的———本文作者)世系群”(拉德克利夫-布朗,1999 1952)。这一见解影响很大,如哈维兰也有同样的论述(哈维兰,1987 1982:403-405)。依据同一个判断思路,包括几个乃至十几个氏族的半族组织更无法被证明拥有共同祖先。因此,严格意义上的“旁系”合并范围只能到达世系群的外延,无法进入氏族层面,更无法告诉我们半族层面上的范畴本体及其外延。

在图式方面,还存在由于重复性表述而产生歧义的问题。

对照图5可知,图3编号9、10、11、12、13、14的人(包括自我EGO),在第一本位的群间称谓视角中,这六种成分实际上是对同一个族内代内合并(本文前面已界定过的“基本合并”)范畴(AB)的重复性表述,如果采用族内代内性别合并,则ABA包括编号9、11、13,ABB包括编号10、12、14。按母系计算,这六种成分实际上都是BAA与AAB的子女(AB),父系则是AAA与BAB的子女。

再有,图3编号7、8、15、16也是对同一个族内代内合并称谓(BB)的重复性表述,采用族内代内性别合并,则BBA包括编号7、15,BBB包括编号8、16。由于(群间称谓)母亲的兄弟与父亲的姐妹是半族间通婚关系,故母亲兄弟的子女就是父亲姐妹的子女。

图3将(族内代内性别合并的)两种成分区分为4种(编号7、8、15、16)乃至6种成分(编号9、10、11、12、13、14),这在第二本位(核心家庭)视角中看不出任何问题。但在第一本位的群间称谓视角中,可以明确看到这种图式(图3)由于重复性表述而导致不必要的繁琐和歧义。这是在表述技术层面上不该区分的区分。

这里简要讨论代间合并问题。在易洛魁式(族内代内合并)基础上,奥马哈式和克劳式的一部分称谓又加上一层“垂直的”跨代合并。其中,奥马哈式是父系代间合并,因而只适用于外婚制的父系继嗣群;克劳式是母系代间合并,因而只适用于外婚制的母系继嗣群。在两合组织的二元通婚模式中,这两种亲属制度的代间合并对象都是与自我所在半族(己半族)相对应的另一半族(他半族)。

哈维兰在《当代人类学》中对奥马哈式的有关图式(对照图3)有一段文字说明:“在奥马哈制中,编号2的人与父亲3同一称谓,编号5的人与母亲4同一称谓;但编号1和编号6分别称呼。在自我的一代里,编号9至14都被视为是同胞兄弟姐妹,但编号7和8与自我的儿女这一代称呼相同,编号15和16与自我的父母一代称呼相同”(哈维兰:1987 1982:413)。

需要提到的是,里弗斯开创了人类学田野考察的系谱法,这是默多克收集资料的一贯方法(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:111)。里弗斯的图式采用第二本位,哈维兰介绍的默多克六分法的图式(图3)就是以此为基础的,该图式(图3)在表述质量方面并无实质性改进。相对来说,拉德克利夫-布朗的图式虽然也采用第二本位,但在代间合并方面的表述质量要好于里弗斯的图式。

拉德克利夫-布朗图式的具体改进是:(1)包括三个以上代序。(2)可明确体现族系归属的单系继嗣线索。在此基础上,参照本文给出的第一本位图式(图4和图5),以及澳洲亲属称谓系统的逻辑原型,研究者有条件搞清楚代间合并对象的族系属性。这对准确认识代间合并现象具有重要意义。哈维兰的图式(图3)只有两个代序,无法明确体现单系继嗣线索,因而不提供代间合并外延的认识条件。

哈维兰图式(图3)的文字说明也存在表述歧义问题。比如下述内容(奥马哈式):“编号7和8与自我的儿女这一代称呼相同”。图3编号7和8是自我的父方交表(父亲姐妹的儿女)。参照拉德克利夫-布朗介绍奥马哈式的图式和文字说明(拉德克利夫-布朗,1999 1952:57-58),或参照前文对拉德克利夫-布朗文字说明整理后的叙述,可知与父亲姐妹的儿女相关的合并称谓,随自我性别不同而有所不同。男子呼父亲姐妹的儿子与自我姐妹的儿子采用同一称谓,女子呼父亲姐妹的儿子、自我的儿子以及自我姐妹的儿子采用同一称谓。

这里有一个非常重要的区别:在男子呼情况下,自我的儿子与父亲姐妹的儿子间不存在合并称谓关系。哈维兰的文字说明(编号7和8与自我的儿女这一代称呼相同)没有对此作出区别。参照本文第一本位图式(图4)和澳洲四分体系逻辑原型,可知在两合组织二元通婚模式中,上述合并的具体范畴是他半族的男性成员(不分代)。如果将男子呼自我的儿子纳入其中,则上述重要区别便会发生混淆。这是在表述技术层面上不该合并的合并。

我国的相关教材也存在类似问题。比如在林耀华先生主编的《民族学通论》(修订本)中,对默多克的六分法作了具体介绍(陈克进先生是这一章内容的具体编写者)。该书的表述歧义出现在对克劳式亲属制度的介绍文字中。相关内容如下:“舅表兄弟、姊妹则和己之子、女同称”(林耀华主编,1997:372)。该书没有图式,其文字介绍也未区分自我(己)的性别。

参照布朗介绍乔克托式(即克劳式)的图式和文字说明(拉德克利夫-布朗,1999 1952:56-57)以及本文图5,可知这里(克劳式亲属制)也有一个重要区别:在女子呼情况下,自我的女儿与母亲兄弟的女儿(舅表姊妹)之间不存在合并称谓关系。陈克进说明文字的表述歧义,就是对这两种成分(女子呼自我的女儿和母亲兄弟的女儿)未加区分。换言之,它们被错误地合并在一起。这也属于不该合并的合并。

前面提到,奥马哈和克劳式的共有特征是存在亲属称谓的代间(跨代)合并,其不同之处在二者互为镜像。奥马哈式采用父系半族的族内代间合并,克劳式则采用母系半族的族内代间合并。二者的代间合并对象都是他半族,而在己半族内以及两半族间则不存在代间合并。若将(奥马哈式)男子呼自我的儿子与父亲姐妹的儿子(姑表兄弟)相合并,是在两个父系半族间不应有的代间合并。若将(克劳式)女子呼自我的女儿与母亲兄弟的女儿(舅表姊妹)相合并,则是在两个母系半族间不应有的代间合并。

哈维兰与陈克进对两种制度所作说明的表述误差也互为镜像。哈维兰介绍奥马哈式的混淆成分是:男子呼自我的儿子与父亲姐妹的儿子;陈克进介绍克劳式的混淆成分是:女子呼自我的女儿与母亲兄弟的女儿。由于出现不该合并的合并,导致这两种制度因此失去各自特征。两本教材的表述误差不止于此,指出上述两点已足以说明问题。

上述讨论的民族志对象局限于两合组织二元通婚模式。若将考察对象扩大到与此相关的蜕变类型,问题随之更加复杂。在一些实行这三种制度(易洛魁式、奥马哈式和克劳式)的部落中,有些已没有半族组织,有些虽然存在半族组织但已不具有规范禁婚和通婚范围的功能,这些部落的禁婚范围缩小到氏族,实行氏族间通婚的“复杂制度”。

随着半族组织早期功能以及半族组织本身的消失,亲属制度与社会组织的嵌合关系开始脱节。在这种情况下,每一个此类民族志案例中每一个亲属称谓的具体合并外延都具有十分重要的认识价值,研究者可据此考察制度变迁的方向和具体历程。此其一;其二,“基本制度”中的“间接交换”在亲属制度方面有其具体特征;其三,“直接交换”和“间接交换”都有其明确规定的通婚和禁婚范围。此类单系继嗣群之间“规定婚”的具体规则也具有非常重要的认识价值。这些都是第二本位表述无法负载的信息。

八、结语:表述质量与认知水平

在社会人类学四个基础性研究领域中,亲属制度是社会组织结构研究的核心,政治、经济和宗教研究均以此为基础展开。那么,亲属制度研究是否可以实现人类学家由此途径试图完成的认识目标?第二本位表述在什么程度上阻碍了目标的实现?还有,目前世界范围内许多大学入门教材所采用的第二本位表述(图式和文字说明)正在教与学之间传递什么质量的知识?

在部落社会的两合组织二元通婚模式中,对偶婚家庭与氏族和半族并存,后者是更高层级和更加重要的社会组织。在这种情况下,亲属制度与半族组织是彼此对应的嵌合关系,半族组织的群内和群间关系在很大程度上决定着亲属之间的禁婚与通婚关系以及社会关系(彼此应有的责任、义务和礼仪规范)。因此,在这个场合的亲属制度研究中,准确了解每一个类别式亲属名称的族系背景(合并范畴)是不可或缺且十分重要的认知环节。

但是,人类学一直在使用的第二本位表述(图式和文字说明)拒绝回答这个问题。在上文易洛魁式亲属制八个称谓列表中,包含两部分内容,一是类别式亲属名称,二是后面括号中对亲属名称(在两合组织二元通婚模式中)合并范畴的族系和代序标注。这部分内容指明亲属名称与社会组织的对应关系。第二本位表述不体现这部分内容,而且在这个视角中也不提供还原亲属合并范畴的认识条件。因此,这不是一个单纯和无足轻重的表述缺陷,它直接影响事实陈述的准确程度。

我们需要知道类别式亲属制的完整事实,第二本位表述只能告诉我们一部分事实(类别式群间称谓在核心家庭视角中的“折射”结果),而对另一部分更加重要的事实则没有提供相对充分和准确的信息。换言之,这是一个十分蹩脚的表述途径,它能告诉我们的事情太少,不能告诉我们的事情太多。在表述质量不足以准确陈述事实(是什么)的情况下,无法展开任何高质量的基础研究。由于这个原因,在百余年来人类学亲属制度研究和争论中,自始至终贯穿着区分与合并的纠缠不清,并直接导致这项研究长期停滞在低水平状态。

在大学入门教材中,采用第二本位表述(图式和文字说明)介绍类别式亲属制度(包括易洛魁式、奥马哈式和克劳式)。这样的知识传授如同向学习者讲述一个谜语,由于谜面本身的不完整,学习者无从得知谜底的情况。这样的学习内容根本就不是相对成熟的知识。不仅如此,在陈克进和哈维兰对默多克六分法的具体介绍中,由于出现不该合并的合并,导致这两本入门教材传递了错误的知识。

也就是说,这样的表述内容不仅不是相对成熟的知识,同时还存在十分严重的实质性表述错误。论文或专著的错误影响要小一些,教材写错了,后果很严重,无论对于研究者、教育者,还是学习者,这都是一个令人无法接受的难堪局面,故有必要彻底解决这个问题。

由于这是技术层面的表述问题,所以解决难度并不很高。本文已在这方面做了一些工作,包括给出澳洲四分体系(类型Ⅰ)亲属称谓系统的逻辑原型,对相关民族志实例(澳洲阿拉巴纳部落)亲属合并范畴的分析,对两个本位在区分与合并方面表述歧义的说明,通过第一本位图式对类别式称谓(在两合组织二元通婚模式中)族系背景的复原等。在此基础上,已经有条件编制一套相对严格、准确的表述图式和语言。

在表述问题解决之后,可以实质性地提高这个研究领域的认知水平。在以往人类学亲属制度研究中,一些长期争论的重要理论问题一直无法解决,随着表述质量的提高,这种局面将会出现转机。比如说,采用第一本位表述可以直接体现亲属制度与半族组织是彼此对应的嵌合关系。研究者有条件在此基础上准确认定类别式亲属制度的演化方向,及其从早期类型到蜕变类型的演化历程。

早期类型(两合组织二元通婚模式)的民族志案例普遍存在于澳大利亚和美拉尼西亚的部落社会中,也存在于南北美洲的部落社会(如温内巴格人、米沃克人、乔克托人、特林吉特人、海达人等)(参阅罗维,1987 1920:152、163)。这些早期类型的基本特征是亲属制度与半族组织的彼此嵌合。进一步的蜕变方向是从两合组织二元通婚演化为两合组织多元通婚以及没有两合组织的多元通婚,此时两合组织或已消失,或虽然存在但失去早期功能(规范禁婚和通婚范围),禁婚范围缩小到氏族,实行氏族间通婚的“复杂制度”(多元通婚)。这种情况直接导致亲属制度与半族组织的嵌合关系发生脱节。

作为易洛魁式亲属制的早期案例,澳大利亚和美拉尼西亚的部落社会多为两合组织二元通婚。易洛魁联盟诸部落均有半族组织,实行两合组织多元通婚。摩尔根指出,易洛魁人曾经实行过半族间二元通婚,其后外婚范围缩小到氏族(摩尔根,1995 1877:88-89)。哥登卫塞也提到过这一蜕变过程(转自罗维,1987 1920:157)。这是比较典型的过渡类型。罗维指出,在达科他式(即易洛魁式)亲属制中,一些亲属称谓(如舅父与姑父的同称、平表与交表的二分)只适合于两合组织二元通婚(罗维,1987 1920:159-161)。罗维上述分析是对泰勒等人关于部落社会群间姑舅表婚研究的复述。

作为奥马哈式亲属制的相关民族志案例,温内巴格人和米沃克人的部落组织都分为两个父系外婚半族,实行半族间通婚,即两合组织二元通婚(罗维,1987 1920:139-141);另外一些采用奥马哈式亲属制的部落(如奥马哈部落、福克斯部落等)则实行没有两合组织的多元通婚。前者(两合组织二元通婚)是早期形态,后者(没有两合组织的多元通婚)是早期形态的蜕变类型。

作为克劳式亲属制的相关民族志案例,乔克托人的部落组织分为两个母系外婚半族,实行两合组织二元通婚(摩尔根,1995 1877:158)。特林吉特人和海达人也是两合组织二元通婚(罗维,1987 1920:152、163)。另外一些采用克劳式亲属制的部落(如切罗基人、克劳人、霍皮人等部落)则实行没有两合组织的多元通婚(摩尔根,1995 1877:160、156;罗维,1987 1920:138-139)。与奥马哈式亲属制的两类民族志案例相同,两合组织二元通婚是早期形态,没有两合组织的多元通婚是蜕变类型。

有必要提到的是,虽然罗维认可一些类别式亲属称谓只适合于两合组织二元通婚,但他并不认可从两合组织二元通婚到多元通婚之间的演化方向。罗维争辩说,不能排除与之相反的演化方向(罗维,1987 1920:161-163)。罗维的争辩针对摩尔根、泰勒、涂尔干、里弗斯等学者的如下见解:先有两个彼此通婚的氏族,然后二者各自分化出若干氏族,由此形成两个彼此通婚的半族。

在现有民族志记录中,两个氏族的二元通婚部落十分罕见。罗维正确地指出了摩尔根等人上述判断的弱点(缺少经验依据),但并不能据此否定从两合组织二元通婚到没有两合组织的多元通婚之间的演化方向。既然认可一些类别式亲属称谓只适合于两合组织二元通婚,也就没有道理否定由此得出的直接结论。

换一个角度思考问题,大可不必纠缠在是否最初“只有两个氏族”。现有民族志记录足以证明两合组织二元通婚部落(氏族数量多少不等)在澳大利亚和美拉尼西亚的普遍存在,以及在南北美洲的部分存在。依据前面提到的两类美洲民族志案例(完整形态和残缺形态),我们有条件提出其演化方向的判断:从两合组织二元通婚到没有两合组织的多元通婚。

本文前面已经重点讨论过怎样分辨小型部落社会的社会组织和制度形态演化方向的问题。依据澳洲和美洲原住民文明发展程度的先后关系以及事物发生的难易程度,足以确认这是一个合理的演化方向——从亲属制度与半族组织的嵌合,到二者间发生脱节。如果有人提出相反方向的判断,首先要面对解决文明发展程度的先后关系以及事物发生的难易程度等问题的举证和证明责任。

从欧洲人的殖民进程开始以来,由于各种直接和间接的原因(如征服、杀戮和传染病等),部落民族的整体遭遇是人口锐减、社会组织和制度迅速瓦解。在这个过程中,一些人类学家在北美洲“田野”中观察到类别式亲属制度的进一步变迁,其基本趋势是外婚制的破坏、亲属范畴与族系划分的进一步脱节以及类别式向世辈型的过渡(参见埃尔曼·瑟维斯,1997 1985:132-141)。时至今日,严格意义上的部落组织已灭绝殆尽,类别式亲属制度不复存在。全人类正在进入统一采用说明式亲属制度的时代。

本文结语的标题是“表述质量与认知水平”。至此,本文已完成对此命题的说明。既然第二本位表述严重影响了亲属制度研究的认知水平,为什么长期以来许多欧美人类学家一直固守这一狭窄的观察和描述视角?看来不是研究者的智慧问题,而是对弱小的“他者”的轻慢,这是另一个意义上的“以我为中心”。欧美人类学家对此的“反思”早已开始,但“反思”并不直接解决问题。更加积极的选择似乎是回到安乐椅上,人类学家案头堆积了大量未经充分处理的民族志记录,还有一些古典人类学没有完成的历时性维度中的基础研究。