曾向红

兰州大学中亚研究所教授,研究领域:国际关系理论、中亚中东问题

陈亚州

兰州大学中亚研究所国际关系专业研究生

一、前言

恐怖主义是一种政治目标导向的非法暴力思想和行为。界定并实现某一社会群体变革偏好的需要催生了恐怖组织,并促使其朝着组织化的方向发展,由此产生了或紧密或松散的组织结构。恐怖主义的组织结构可视为一种内嵌于恐怖活动中的复杂系统。它将实施恐怖活动所需的成员、资源、理念与象征等要素,以一种特定的方式吸纳其中并予以优化组合与合理架构,通过制造恐怖气氛、威胁使用暴力或直接输出暴力等方式,以达到恫吓、强迫对手进而谋求实现其政治主张的目的。由此可见,组织结构作为恐怖组织的重要组成部分,在恐怖活动中扮演着至关重要的角色。诚如有学者所指出的,较为完备的组织结构,能够将恐怖主义提升为一种内部分工明确或行动可协调的“武装非国家行为体(an armed non-state actor)”,而不只是停留在一种意识形态驱动、共同目标导向的松散运动形式的层次。因此,组织结构的完备程度、具体类型、运作效率等对恐怖组织的内部运作模式与对外行为均有显著的影响。鉴于此,中国学界不少研究成果已注意到组织结构在恐怖活动中的作用,并且对一些恐怖组织的结构特征进行了研究。不过,大部分成果以描述某一恐怖组织的组织结构为主,尚未对组织结构的形成原因、类型差异、影响等重要问题展开较深入的研究。整体而言,在过去十多年国内恐怖主义研究领域,相对基础理论研究、恐怖主义与国际政治的关系等议题,恐怖主义的组织结构受关注程度较低,相关研究基础较为薄弱。

一般而言,组织结构在恐怖活动中发挥的作用大致可归纳为四个方面。

首先,组织结构是恐怖组织统筹成员、物资、信息等要素的一种具体方式,体现了恐怖组织各部分的排列顺序、空间位置、聚散状态、互动方式以及各要素之间的相互关系。其次,能否构建并维持一种符合恐怖组织发展理念的组织结构,很大程度上关系到恐怖组织能否将其战略构想、“政治想象”、意识形态等观念因素成功地转化为行之有效的恐怖活动。换言之,组织结构为恐怖组织推动其战略目标的实现提供了组织支撑。再次,组织结构作为内嵌于恐怖主义中的结构性因素,能够直接或间接塑造恐怖分子的思维和行为方式。这种过程与国家结构类型对国家对外行为产生影响的逻辑大体类似。最后,恐怖主义的组织结构是影响恐怖组织发展的一个重要因素。如九一一事件后,“基地”不仅在战略实践、叙事结构等方面不断自我革新,而且在组织结构层面做出了重大调整,如已从最初单一的恐怖组织演变为呈同心圆状的松散的网络状恐怖组织—由内而外依次由“基地”分支机构与“圣战主义”盟友构成。“基地”遍及全球的恐怖网络,为其意识形态与恐怖行动持续向全球扩张提供了基础,从而一定程度上弥补了外部军事打击致使其实力相对下降带来的行动困境。不仅“基地”如此,组织结构对恐怖活动的影响在其他恐怖组织中均有体现。

恐怖主义的组织结构可分为等级结构与网络结构两种类型,这也是目前学术界普遍采用的类型划分。不过,为何一些恐怖组织发展出等级结构而另一些恐怖组织形成了网络结构?这两种组织结构之间的差异为何?组织结构对恐怖活动有哪些影响?这些问题尚未得到有效澄清。不论就组织结构在恐怖活动中发挥的作用而言,还是基于应对当前不容乐观的国际反恐形势的现实考虑,上述问题均值得展开深入分析。澄清上述问题具有一定的理论与现实意义。就理论意义而言,有助于深化对组织结构在恐怖活动中所扮演的角色的认知,进而对理解恐怖组织内部各部分的互动、成员的社会化、决策机制、行为准则等问题有所裨益;就现实意义而言,可为防范恐怖主义组织结构的扩大,并为瓦解恐怖主义的组织结构提供一定的政策启发。如在军事打击之下,“伊斯兰国”原本发展出的“准国家”组织结构表现出网络化的趋势。如何有效应对“伊斯兰国”组织结构扁平化带来的安全挑战,是当前国际社会巫待解决的难题。因此,本文将对上述问题进行初步探索,结构安排如下:首先,在区分恐怖主义组织结构类型的基础上,分析恐怖主义组织结构的形成与演变动因;其次,从指挥一控制程度、交流结构、分工与专业化三个方面,比较等级结构与网络结构的差异;再次,考察组织结构对恐怖主义的影响;最后是结论与启示。

二、恐怖主义组织结构的类型及其演变

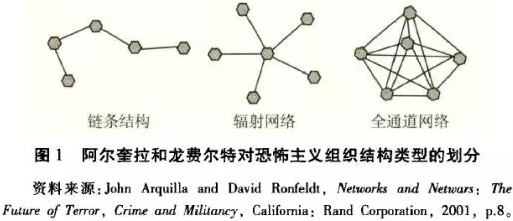

西方学界对恐怖主义的组织结构存在不同的类型划分。美国兰德公司著名政策分析师兼国际关系学者约翰·阿尔奎拉(John Arquilla)和戴维·龙费尔特(DavidRonfeldt)较早辨识了三种主要的恐怖组织结构类型:链条结构(chain structure )、辐射网络(hub network)和全通道网络(all-channel network)(如图1所示)。其中每种类型的结构都具有区别于其他结构的明显特征。如在链条结构中,每个独立的行为体均充当网络链条中的一个“节点(nodes)" ,从其他行为体那里获取信息与行动指令。但囿于结构的线性排列方式,链条结构中的单个行为体难以知晓组织的领导者以及整个组织的行为走向;正因如此,链条结构中任一个体的流失虽对恐怖活动的后续开展有影响,但不至于导致整个行动计划被弃置。因此,链条结构有助于提高恐怖分子的隐秘程度,进而给反恐工作带来了极大干扰。与此相反,辐射网络中的信息和命令源自居于网络中心的节点,并从网络中央呈辐射状向与其关联的外围节点次第扩散。与链条结构中行为体的体验感不同,尽管辐射网络中处于外围的节点同样是信息和指令的接受者,但可以清晰感知组织的部分结构乃至整体结构。而全通道网络缺乏一个发号施令的中央权威,且每个行为体均没有能力对其他行为体施加有效控制,因此,在该结构中,信息与资源等要素可沿着节点间的连接渠道相对自由地流动,从而增加了不同恐怖组织之间的互动频率。

在阿尔奎拉和龙费尔特对恐怖组织结构类型划分的基础上,其他学者提出了不同的划分方式。如根据恐怖组织的集中化(centralization)程度,乔舒亚·基尔伯格(Joshua Kilberg)将恐怖组织的结构分为层级结构(bureaucratic structure)、轮辐结构(hub-spokestructure)、全通道结构(all-channel structure)和市场结构(market structure)。其中,轮辐结构与全通道结构分别相当于阿尔奎拉和龙费尔特所谓的辐射网络和全通道网络。在以上四种结构中,层级结构的集中化程度最高,而市场结构的恐怖组织由于既无清晰可辨的领导者和中央控制,也无明确的功能区分,该结构类似于散沙状态。此外,作为对上述类型划分的补充,邵尔·米沙尔(ShaulMishal)和毛兹·罗森塔尔(MaozRosenthal)提出了一种新结构的恐怖组织类型—“流沙型(dunetype)”组织。这类组织“几乎是游移不定的,它们从一块领土转移到另一块领土,对一个地域产生影响后又奔向下一个目标地域”,以制造“地缘政治眩晕(geopoliti-calvertigo)"频繁变换根据地,有助于此类恐怖组织通过介人地方冲突,以与本土化极端组织建立一定程度的联系,进而将其影响力拓展到世界各地。因此,流沙型恐怖组织往往能够将地方极端组织发展为与其存在松散联系的分支机构,并互成椅角之势。

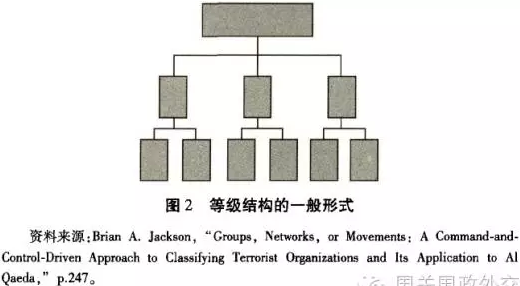

需要指出的是,上述分类存在一些不足之处。如链条结构既可能是一个小型恐怖组织的整体框架,也可能作为较大规模恐怖组织的一部分而存在。此外,市场结构名义上称为一种结构,但严格来说,由于此类行为体各部分的联系较弱,由此导致它们并不是一个相互作用的整体,因此尚不具备组织要素,更逞论具备组织结构类型。而根据恐怖组织统筹自身要素的不同方式,大部分学者在分析时通常做二分法处理,即将恐怖主义的组织结构分为等级结构与网络结构两种类型。其中,等级结构的形式相对单一,特征较为明显(如图2所示)。在一个采用等级结构的恐怖组织中,各职能部门间的界限、权力分配、反馈机制、决策程序与行动方式等均有明确界定。此外,为组织提供政治和意识形态指导的领导层,同时能够对下属的功能单位施加持续有效的管控。鉴于此,世界上有不少恐怖组织采用等级制结构,其中影响较大的有兴起于20世纪60年代末的意大利左翼恐怖组织“红色旅(RedBrigades)”,20世纪70年代之前的斯里兰卡泰米尔武装组织“泰米尔伊拉姆猛虎组织(Liberation Tigers of TamilEelam)"(简称“猛虎组织”)、“伊斯兰国(Islamic State)”等。

与等级结构相对的是网络结构。采用网络结构的恐怖组织类似于拉塞尔·柯蒂斯(Russell L.Curtis)和路易斯·泽克(Louis A.Zurcher)所谓的“多组织场域(themufti-organization field),即与“一个焦点组织(focalorganization)可能发生关联的所有组织的总和”。如尼日利亚极端组织“博科圣地(Boko Haram )",虽然初期具有自上而下的指挥体系,但由于“组织结构和指挥体系比较混乱”,更近似于“无明显指挥、分散的、细胞式”的网络结构恐怖组织。由于恐怖组织各部分之间的联系是社会网络分析方法应用的理想场域,因此运用社会网络理论研究恐怖组织的“‘黑暗’网络(dark networks )",九一 一事件后在西方学界逐渐成为一股新的学术潮流,并成为研究该问题的主导视角。该视角将恐怖网络视为一种持续的互动模式,主要关注网络联系中节点间联系(ties)的强弱、节点间的互动与物质交换,并致力于解释特定网络关系的形成原因及其中的运作机制。

当然,仅将恐怖组织的结构分为等级结构与网络结构存在过度简化之嫌,会导致忽视这两种结构外的其他结构形式。某一恐怖组织的结构可能同时包含等级结构和网络结构的部分特征,如“基地”具有等级结构的特征,而“基地”中央与其分支机构、“基地”与其他恐怖组织的关系则近似于网络结构。为了澄清这一点,布莱恩·杰克逊(BrianA.Jackson)根据组织结构指挥一控制程度依次递减的模式,将恐怖组织分为紧密祸合团体(tightlycoupledgroup),藕合网络(coupled network)与松散祸合运动(loosely coupled movement),以此展现恐怖组织结构从等级到网络进而到运动的演变过程。由此可见,等级结构与网络结构只是恐怖主义组织结构的两种理想形态,二者分别处于等级一网络连续谱中的两端。不过,作为理想化的组织结构类型,即便不能涵盖所有实际的恐怖主义组织结构类型,但在理论分析上仍具有可行性。通过对恐怖主义组织结构理想类型的分析,可为理解恐怖组织的内部运作方式提供一定帮助。因此,下文在分析影响恐怖组织结构的形成与发展因素及组织结构对恐怖组织发展的影响时,仍遵循目前学界普遍采用的类型划分方式。

就恐怖组织的活动能力而言,等级制结构与网络状结构的恐怖组织各有优劣。一般而言,采用等级结构的恐怖组织,内部成员的社会认同、各功能单位之间的界限以及行为体的选择相对稳固和连贯。组织的权力结构往往受克里斯玛型(charismatic)的最高领导人主导。不过,受等级思维模式的限制,恐怖组织中成员间的非正式联系会受到各自所属职能部门的制约。因此,等级制恐怖组织容易忽视行为体之间正式和非正式联系产生的实际或潜在影响。如“爱尔兰共和军(Irish Republican Army)”就产生了这一问题。在行动过程中,“由于大多数成员无法直接接触领导层,他们并不总能验证命令的真实性,或向领导层反馈信息。因而领导层中的一个或几个头目及其下属很容易分裂,创建新派别”。此外,采用等级结构的恐怖组织也容易忽视日常社会关系中行为体间的互动,这种互动过程可能塑造行为体的认同、态度乃至影响其行为。而网络结构相对等级结构而言,显著的优势在于行动的灵活性以及对环境的适应能力较强。这是因为,在网络结构中,恐怖分子的地域分布比较分散,客观上增强了他们规避侦察和军事打击的能力。不过,网络结构的恐怖组织同样存在自身难以克服的问题,主要表现为组织凝聚力不强、信息传达不及时以及各单位之间往往在议程设置等问题上产生争议。不仅如此,统一行动对于采用网络结构的恐怖组织而言,通常意味着要付出更多的协调努力。

那么为何一些恐怖组织发展出网络结构而另一些恐怖组织则形成了等级结构?实际上,影响恐怖主义组织结构形成与发展的因素颇多,包括组织的战略目标、组织规模、领导人的组织技能、组织所处的环境等。这些因素大体可归纳为外部因素和内部因素两类。外部因素特别是国家政治结构,构成恐怖主义组织结构形成与发展的“政治机会结构”,包括国家的反恐压力、政体的开放性及政权的稳定性等。

首先,恐怖主义的组织结构受到反恐压力的影响,并随反恐压力的消长而发生相应的变化。一国的反恐压力与该国在反恐领域的资源投入密切相关,而经济发展水平的高低则在很大程度上制约一国投入反恐领域的财政资源。一国或国际反恐压力的增强,会侵蚀恐怖组织的稳定性和有效性,进而导致恐怖组织形成有限的动员网络和以所在地为基础的动员模式。在此情况下,恐怖组织在结构上易向去中心化的方向演变;倘若恐怖组织面临的反恐压力变小,其领导层往往选择采用等级结构,以增强对整个组织的控制程度。

其次,恐怖主义的组织结构是在不断适应所在国政体的基础上逐渐形成的。国家政体的封闭性或处在封闭体制与开放体制中间地带的国家,不仅促使恐怖主义更加极端,而且随着不满者数量的增多,恐怖组织往往采用层级式的组织结构进行招募并管控成员。

最后,恐怖主义的组织结构受到政权连续性与稳定性的影响。政权缺乏稳定性的国家,客观上为恐怖组织的发展、壮大创造了较为宽松的成长环境,尤其是在政府社会控制能力有限的地域,恐怖组织往往会借机扩大招募规模,以图构建层级分明且能有效施加控制的组织结构。这也是“失败国家”或政治局势动荡的国家容易滋生恐怖主义的重要原因。相反,在政府社会控制力较强的国家,为防范与逃避打击,恐怖组织一般会选择减少组织各部分之间的联系,或降低各单位之间的联系程度,进而倾向于构建分散的网络结构形式。

就内部因素而言,议程涵盖范围、对领土有无明确诉求、目标选择等均会影响恐怖主义组织结构的形成与发展。第一,根据恐怖组织自身的目标诉求及议程涵盖的范围,恐怖组织的战略目标范围可分为国内、地区与全球三个层级。一般情况下,政治极端型与政策歧见型恐怖组织倾向于将本国政府设定为攻击对象,而民族主义与宗教极端型恐怖组织的活动范围往往超出一国的地理边界,渗透到地区乃至全球范围。相比之下,“国内恐怖组织”由于诉求较为集中、攻击对象比较明确,因此更多采用等级结构。而跨国恐怖主义由于地域涵盖范围的广泛性,领导层对组织各部分施加控制的能力受到一定限制,因此它们的组织结构往往呈现网络化特征,如“动物解放阵线(Ani-mal Liberation Front )”及其姊妹组织“地球解放阵线(Earth Liberation Front )"。前者旨在采取一切自认为合理的预防措施以避免伤害动物,后者通过采取直接行动对企业造成经济损失,以迫使其停止破坏环境的行为。由于议程涵盖领域涉及全球性问题,二者均衍生为一个遍及北美洲、南美洲、大部分欧洲国家的跨国恐怖组织,在组织结构上均未形成等级结构。

第二,有无明确的领土诉求是影响恐怖主义组织结构的一个重要因素。如“基地”组织辗转他国的经历以及基于对“远敌”力量未遭到严重削弱之前建立“哈里发国家”的努力终将徒劳无功的判断,导致“基地”并不热衷寻求占有和控制领土以践行“建立哈里发国家”的计划。由于不看重且实际上也未能有效占领和控制一定领土,“基地”发展出地方化、分散化的组织结构。与“基地”不同,“要树立起其在支持者眼中的权威,控制领土是‘伊斯兰国’必须满足的一种实质性条件”,为此“伊斯兰国”不遗余力地构建并完善复杂的等级式组织结构,并将通过征服所得的领土冠以“省”级行政单位使之受“伊斯兰国”直接领导,以增强对它们的控制力。此外,决心结束外来占领的“哈马斯”,同样被欧美等西方国家视为一个具备等级结构的恐怖组织。当然,有无明确领土诉求固然是影响恐怖组织采用不同组织结构的重要因素,不过即使没有领土诉求,只要恐怖组织拥有较为安全的庇护所,它们仍可谋求建立等级结构。倘若无法获取一定的领土或缺乏稳定的安全条件,恐怖组织往往在组织层面采取去中心化措施之前着手减少组织各部分间的联系。如“爱尔兰共和军”早在20世纪70年代就削弱了组织各部分的联系,但直到90年代,随着政治环境的变化与协调军事行动屡屡受挫后,该组织才明确确立了去中心化的组织方式。

第三,恐怖组织的目标选择影响组织结构方式。鉴于采取等级结构的恐怖组织决策效率相对较高,而且命令执行较为迅速,那些将政治、军事等“硬目标(hard tar-gets)”作为主要攻击对象的恐怖组织,更倾向于采取等级化组织结构。而目标选择相对温和的恐怖组织往往采用网络结构。近些年,国际恐怖分子针对“软目标”的恐怖袭击数量呈上升趋势。所谓软目标,是指“那些通常缺乏适当安全保护或者难以防护的设施和资源”,包括购物中心、酒店、公共汽车站、火车站以及餐馆和宗教场所等)2016年3月比利时首都布鲁塞尔的扎芬特姆机场和地铁站遭遇的系列袭击事件就属于此类恐怖活动。软目标之所以容易成为恐怖分子的攻击对象,除了这些地方安保措施相对薄弱、恐怖组织追求轰动效应和寻求在民众中造成心理冲击等原因外,也反映了近年国际恐怖势力实力下降的趋势。

除受到上述因素的影响外,其他因素包括恐怖组织接受资助的来源、大众支持基础、组织领导层对核心成员的信任程度等,对恐怖主义的组织结构也有不同程度的影响。不过需要指出的是,上文就影响恐怖主义组织结构形成与发展的主要内外因素进行了归纳,而对于某一特定恐怖主义组织结构的形成原因,则需在结合以上各要素的基础上予以综合分析。

三、恐怖主义组织结构的差异

根据组织行为学的相关研究,不同组织结构的差异表现在多个方面。不过,在众多要素当中,劳动分工、部门化、指挥链、控制跨度、集权与分权和正规化六种因素是特定行为体建立组织结构的过程中必须予以着重考虑的因素。具体而言:(1)劳动分工用以描述组织任务与人员岗位的划分程度。(2)部门化是指在劳动分工的基础上对相同或相似的岗位进行组合。依据不同的划分标准,可分为职能型部门、事业型部门和地区型部门等。(3)指挥链是一条从组织最高层贯穿到最底层、明确规定谁向谁汇报工作的不间断的职权线。(4)控制跨度在很大程度上决定了一个组织要设置的层级与管理者数量。(5)集权与分权反映了组织的权力分配状况。(6)正规化指组织中工作的标准化程度。有学者在此基础上将不同组织结构的绩效差异主要归纳为四种类型:职能结构、层次结构、部门结构和职权结构。就恐怖主义的等级结构与网络结构而言,它们的差异在以上几个方面均有一定程度的体现,这对我们分析恐怖主义不同类型组织结构的差异具有一定启发。

不过,在这六种要素中,一些要素之间存在密切的联系。为了分析上的便利,可将它们予以适当归类。其一,指挥链的强弱与控制跨度很大程度上决定了组织的权力分布是集权还是分权。换言之,权力分布状况是指挥链和控制跨度共同作用的结果,而这三个要素共同决定了组织的指挥一控制能力。因此,指挥链、控制跨度与权力分布三要素共同构成了一个组织的指挥一控制程度。其二,劳动分工、部门化与标准化可归为组织的分工与专业化。这是因为,劳动分工是部门化的前提,部门化则是劳动分工的结果,而正规化则体现了劳动分工与部门化的水平。在此基础上,组织结构的差异可分为指挥一控制程度及分工与专业化的差异。此外,组织结构实际上也是一种交流结构。一些组织依照传统的以效率为中心的组织设计,强调纵向的沟通与控制;另一些组织采用了学习型组织设计,强调横向的沟通与协调。在恐怖组织中,作为交流媒介的组织结构同样发挥着不可忽视的作用。鉴于此,本文将结合恐怖主义的特征与组织行为学的相关研究,从指挥一控制程度、内部交流结构、分工与专业化三个方面分析恐怖主义等级结构与网络结构的差异及表现。

第一,指挥一控制程度的差异。恐怖组织内部各功能单位之间联系渠道的功能之一是充当领导层对整个组织施加指挥一控制的渠道。具体而言,核心领导层对恐怖组织的控制与塑造自上而下表现在战略(strategic )、行动(operational)与策略(tactical)三个层级。战略控制是最高层级的控制,恐怖组织领导层需要清晰界定与传达组织的战略意图,且有足够的能力与手段防止组织及其成员的行为偏离既定的战略路线。为了有效实现组织战略目标,恐怖组织还需在具体的行动和策略两个较低层次进行管控。

前者指“在追求组织战略目标时,控制或影响组织活动和行为的能力”,如策划、准许、执行与监督重要恐怖袭击;而后者表现为“控制或影响成员或组织构成部分日常活动的能力”,包括为恐怖活动提供必要的后勤、信息和技术方面的支持等。因此,在很大程度上,恐怖组织的指挥一控制在操作层面主要体现为对资源与行动的控制。对于任何恐怖组织而言,资源是开展冲突的必要物质准备。以资源中的信息资源为例,尽管一些恐怖组织具备较强的互联网运作与风险规避能力,但在面临反恐压力的形势下,恐怖组织各部分及时有效地传递信息仍然面临一定的困难,它们有理由担心信息被拦截与破译等带来的消极后果。此外,其他一些资源如武器、资金等,对于恐怖活动的开展和确保行动成功同样至关重要,但由于各种条件限制,获取这些资源通常意味着需要付出诸多努力,甚至需要通过激烈的战斗。因此,对资源的管控程度很大程度上反映了恐怖组织的指挥一控制能力。

指挥-控制能力的不同往往体现了不同恐怖组织在结构上的差异。在以下情况下,恐怖主义的组织结构可视为一个等级结构:其一,核心领导层直接控制资源,委派代表控制行动。与此同时,组织领导层具备监督行为实施过程的可靠能力。其二,核心领导层直接控制行动,委托代理人对具体行动所需资源的流向和规模进行调控。在此情形下,领导层尽管采用间接控制的方式,但他们有能力防止内部产生“小团体”并平息“小团体”的叛乱。总之,采用等级结构的恐怖组织,不论是采用直接控制还是间接控制的方式,领导层均有能力控制组织的行为和资源。与此相反,如果恐怖组织的领导层只能对资源和行为中的一种要素施加有效控制且缺乏监督行为或防止叛乱发生的能力,或者领导层仅扮演了意识形态提供者的角色而要求组织内部的行为体自筹资源以及相互协调行动,那么该恐怖组织的结构更接近于一种相互连接的网络结构。由于网络结构未形成正式的、制度化的控制链条,因此在采用网络结构的恐怖组织中,权力的分配是不均等与分散的。

第二,交流结构的差异。组织结构除了是一种指挥-控制渠道外,事实上也充当恐怖组织的信息交流渠道。这里所谓的“信息”,应被广义地理解为包括数据、资讯、知识、图像、符号等各种形式的象征资源。根据信息的来源和流向,恐怖组织的交流结构存在自上而下的垂直交流结构和自由流动的水平交流结构两种主要类型,前者多见于等级结构中,而后者往往被视为网络结构的主要特征之一。承担交流渠道的组织结构扮演包括舆论宣传、人员招募、资金筹集等在内的多重角色。就主要功能而言,其一,交流是恐怖组织的意识形态等理念系统得以社会化的机制。为了将恐怖组织构建的学说体系、意识形态、战略构想等信息传递给成员,恐怖组织遵循无须专注于后果的“适当性逻辑(logic of appropriateness)”,该逻辑“详细说明了行为模式并为单个行为提供辩护”。适当性行为在认知上“是对特定自我概念至关重要的行为”,在道德上则是“合乎伦理的行为”。

遵循“适当性逻辑”,恐怖组织通过构建具有吸引力或能产生共鸣的话语体系,以塑造自身行动与所追求政治目标的“正当性”和“合法性”,进而帮助恐怖分子在实施暴恐活动时克服可能遭遇的道德、伦理、法律、心理、情感等方面的障碍。如“伊斯兰国”大肆挪用并根据需要解读伊斯兰教中有关“天启(Apoca-lypse)”和“末日决战(an End-Times battle)”等论述以吸引追随者。其二,充当恐怖组织的激励系统(the incentive system)为了引导成员全身心投入恐怖主义事业之中,恐怖组织通过开展具有吸引力的宣传,为其成员或潜在支持者描绘并许诺各种形式的激励。如“基地”鼓吹“殉道者永居乐园”,甚至诱以“殉道者”在天堂可享受“72位美目的处女(72 black-eyed virgins )”之类的话语。彼得·克拉克(PeterB.Clark)和詹姆斯·威尔逊(James Q.Wilson)区分一个组织可为其成员提供的三种主要激励类型:物质激励(material incentives)、团结激励(solidary incen-tives)和目标激励(purposive incentives)物质激励主要指恐怖组织给予恐怖分子一些有形的物质回报,包括支付金钱、提供住所、馈赠贵重物品等。如参加“伊斯兰国”的外籍“圣战分子”及其家属,享有“伊斯兰国”免费提供的住房、医疗、宗教教育等公共服务。团结激励则是一种无形的精神激励,不仅能满足恐怖分子的人际交往需求,而且能使恐怖分子获得组织内其他成员对自己成员身份的认同,并由此使其获得归属感、尊重感与荣誉感等。如在巴勒斯坦,执行针对以色列目标的自杀式袭击者在“殉道”后将获得至高的荣誉,围绕“殉道”巴勒斯坦甚至产生了完整的仪式文化。此外,恐怖组织内的个体也受到为共同事业奋斗热情的鼓舞。不论恐怖组织提供的激励手段为何,均通过对其成员实行“外部激励”与“内部激励”以实现组织目标。而这些激励承诺一般通过恐怖主义的组织结构渠道得以实现。

其三,交流结构是恐怖组织学习与创新的渠道。恐怖组织的成员一般通过“传染(contagion)”与“扩散(diffusion)”机制进行学习。在等级结构中,除了暴恐视频、官方杂志、互联网等学习资源外,分散在不同地域的训练营是恐怖分子集中接受“技能培训”与意识形态灌输的“学校”。恐怖组织设有专门的职能部门和配置专业人员提供较为系统的服务,如“基地”组织在九一一事件前于阿富汗建立大量的训练营,以为来自域外的恐怖分子提供培训。采用网络结构的恐怖组织同样重视通过增加训练营的数量和提高训练质量以增强恐怖组织的学习能力,不过,在采用网络结构的恐怖组织中,由于单个行为体较少受到严格的管控以及各单位间虚弱的联系能较好地释放个体的创造力,因此,在网络结构的恐怖组织中,恐怖分子的学习形式主要不是训练营式的集中学习模式,而是一种合法的边缘性参与模式(legitimate peripheral participation model)“合法的边缘性参与”是情境学习理论的核心概念和基本特征,根据该概念的内涵,在采用网络结构的恐怖组织中,恐怖分子的学习更多的是一种社会过程,即组织内的新成员在共同工作的情境中,通过与同伴的互动,不仅可以逐渐获得团体对其组织成员身份的认可,而且将习得谋划与实施恐怖活动的相关技能。

第三,分工与专业化的差异。分工与专业化主要用来衡量恐怖主义组织结构的内部职责分配状况与劳动分工的程度和水平。就恐怖组织的分工而言,如果恐怖组织内的每个功能单位只对恐怖活动整体计划的一部分负责,而不是参与所有重要环节,则表明恐怖组织内存在职责划分与劳动分工。如在东南亚地区有巨大影响的激进武装组织“伊斯兰祈祷团(Jemaah Islamiyah )",根据不同地域负责不同的组织分工与职责,将整个东南亚地区划分为四个不同的活动区域,即所谓的“曼提齐(Mantiqi,即地域分区)”,它们分别为“伊斯兰祈祷团”提供各不相同但又相互补充的支持。而四大曼提齐又进一步细分为几十个“瓦卡拉(Wakalahs,即下层分支机构)”。就这四个曼提齐的功能区分来看,第一曼提齐包括新加坡与马来西亚,主要为“伊斯兰祈祷团”的行动提供财力支持;第二曼提齐主要管辖印度尼西亚,这一区域是冲突爆发区域,也是“伊斯兰祈祷团”开展“圣战”的重点行动区域;第三曼提齐包括苏拉威西岛、菲律宾与文莱,这一区域是“伊斯兰祈祷团”的集中训练营;第四曼提齐主要指澳大利亚,它是“伊斯兰祈祷团”的行动拓展区。2005年以后,“伊斯兰祈祷团”之所以能在较短时期内重整旗鼓,很大程度上与其分工明确的组织结构有密切关系。

不过,组织结构内部的劳动分工并不必然会给恐怖组织带来收益。因为分工还受到恐怖组织内部分工的专业化程度的制约,具体包括成员掌握并应用恐怖活动相关知识与技能的熟练程度、各部门之间的协作水平、组织内成员之间的关系类型等因素。实际上,任何恐怖组织中均存在或高或低,或明确或隐含的分工,有的体现在思想观念上,而有些则体现在实践操作层面。网络结构的恐怖组织中当然也存在分工与协作。像“基地”这样去中心化的恐怖组织,若想成功地实施复杂的行动计划,无疑也需要单个行为体“各得其所、各司其职”。如在九一一恐怖袭击过程中,“基地”将19名恐怖分子分别编排为4个小组,每一小组中均有一名持有驾照的飞行员。除美国航空公司93号航班上安排4人外,11号、175号、77号航班则均配备了包括飞行员在内的5名成员,他们各自承担不同的行动任务。整体而言,等级结构恐怖组织的分工与专业化程度和水平相对较高。

不过,在采用网络结构的恐怖组织中,劳动分工更多地体现为一种策略性存在而非一种稳定的结构特征。如当网络结构恐怖组织中的不同行为体为开展恐怖活动进行协调时,进行合理的任务分配与责任划分不仅可行而且必要。但这只存在于具体的行动中,并非网络结构的内在特征。整体来看,在九一一事件之后经历了一段低谷后,国际恐怖主义正在逐步向技术性和专业化的方向发展。由此可见,在指挥一控制程度、分工与专业化以及内部交流结构三个维度上,恐怖主义的等级结构与网络结构均存在显著的差异(见表1)。不过,这并不意味着恐怖主义的等级结构与网络结构间的差异仅表现在这些方面。但上述三个维度至少为比较恐怖主义不同组织结构的异同提供了一种可参考的框架。

四、组织结构对恐怖主义的影响

为了保证恐怖组织自身的存续及行动的有效性,恐怖主义的组织结构在满足恐怖组织的功能的基础上,自然也会对恐怖主义的发展产生影响。根据著名社会学家塔尔科特·帕森斯(Talcott Parsons)的研究,一个系统为了维持自身的存续发展,除调动资源和引导社会成员以实现组织目标外,还需具备适应、整合与维系潜在模式的功能。恐怖组织作为社会系统内的一个子系统,在追求政治目标的过程中,和其他社会系统类似,具有明显的适应外部环境、整合组织各部分资源及构建潜在维系模式的基本需求。具体而言,恐怖组织的适应功能旨在确保其从环境获得系统所需要的资源,并在系统内加以合理分配;整合功能要求系统各部分彼此协调,成为一个起作用的整体;潜在模式维系,即维持恐怖组织共同价值观的基本模式,并使其在系统内保持制度化。组织结构是恐怖组织顺利实现基本功能的必要保障,它能够使恐怖组织成为一个相互作用的有机系统,为恐怖组织追求实现其他方面的目标奠定基础。因此,恐怖主义的组织结构也必须适应恐怖组织的功能及其变化,并在此过程中影响恐怖主义的发展。

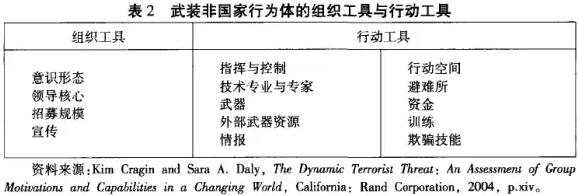

第一,组织结构对恐怖主义组织能力与行为能力的影响。恐怖组织所处的环境是其与外部世界进行物质交换的主要场所,同时也是机会与约束、需求与威胁的来源。恐怖组织从其所处的环境中汲取各类资源,以提升自身的组织与行动能力。前者要求恐怖组织成为一个组织意义上的政治一军事实体,以维持自身的存续发展,而后者则需保证恐怖组织具备持续发动一系列恐怖袭击的行动能力。一般而言,构成恐怖主义组织能力的要素主要包括意识形态、领导层、招募规模和对外宣传等,而可供恐怖组织作为行动工具利用的要素包括武器、资金、空间、训练、情报、技能等(如表2所示)。

为此,恐怖组织通过采用符合其战略意图的组织结构,对组织各要素进行合理的划分和部署,以在维持组织续存的基础上实现特定的政治偏好。不过,由于受到各方面条件的制约,在一定时期内恐怖组织并不总能在这两方面投入大体相当的资源,进而在组织能力和行动能力之间维持一种均衡状态。鉴于在实现组织目标的过程中经常面临来自本国政府和国际社会的现实威胁,因此,恐怖组织往往需要在维持自我持存与行动效率之间进行权衡。为提高组织结构的灵活性和抵御打击的能力,恐怖组织需要或在既有组织框架内对各要素进行重新规划与分配,或调整原来的组织结构以适应内部变化与外部挑战。

恐怖主义作为一种关联的(relational )、建构的(constructed)和动态的(dynamic)政治暴力现象,投射到其组织结构上,则表现为组织结构在适应环境的基础上具有动态演变的特征。恐怖主义组织结构既可能从等级结构向网络结构演变,也有可能遵循反向的演变路径。通过回顾“基地”“哈马斯”“真主党”“伊斯兰祈祷团”“爱尔兰共和军”“红色旅”等以及一些左翼恐怖组织的发展历程可以发现,恐怖组织在成立之初倾向于选择等级结构作为结构形式,但在政府压力、动员能力下降等因素的影响下,才逐渐呈现去中心化的特征。尤其当恐怖组织所面临环境的复杂性超出了等级式组织结构的应对能力时,为了减少不确定性,恐怖组织往往会降低分工与专业化程度以减少协调的需要,同时增强横向联络等。如从20世纪70年代起,“猛虎组织”囿于同斯里兰卡政府的实力差距,在海外泰米尔人、印度以及一些西方国家的支持下,开始着手在印度构建地区性恐怖网络。随着80年代末与印度关系的破裂,“猛虎组织”将其恐J饰网络扩展至西欧、北美洲等地。当然,在恐怖组织的组织结构演变中,也存在由网络结构向等级结构演变的例子,但这种情况较为少见。具有代表性的如西班牙恐怖组织“巴斯克祖国与自由(Basque Homeland and Freedom )"(以下简称“埃塔”),它的组织结构最初始于数个独立的武装单元,在彼此持续的互动中才逐渐发展为一个有机整体。

组织结构的变化对恐怖活动具有一定的影响,如组织结构与恐怖组织的暴力特征之间存在一定的相关性。根据林赛·赫格尔(Lindsay Heger)等学者对1970年至2010年期间发生的恐怖袭击事件的研究,由于采用等级结构的恐怖组织更具清晰的指挥一控制链条以对组织各部分加以协调,各功能单位和中央控制之间职责分明以及高效运转的分工协作等,因此,在实施恐怖袭击中,等级结构的恐怖组织往往比网络结构的恐怖组织更具破坏力。后者的例子如“埃塔”。“埃塔”在1959-1975年间至少存在两个主要的权威中心,由此导致内部派别分立且经常为争夺支持基础而展开竞争。由于缺乏明确的分工系统,“埃塔”尽管诉诸暴力,但袭击活动通常较为分散以致效果欠佳。而自1976年巴斯克民族地区恢复自治以后,“埃塔”借助有利的政治环境发展成为一个复杂的等级结构恐怖组织。据悉,20世纪70年代中期至今,“埃塔”策划了近3000起恐怖事件,造成900多人死亡。或许从宏观的数据来看,等级结构的恐怖组织在恐怖活动中具有更大的杀伤力,但也不能因此忽视网络结构恐怖组织的破坏程度。

第二,组织结构对恐怖主义发展的影响。恐怖组织的整合功能表现为内部整合和外部整合两方面。内部整合是指恐怖组织根据自身实力和环境的变化,对各职能部门进行裁撤与增设,或对各部门的关系予以调整以适应形势的发展。如在不利的环境下,恐怖组织往往会削弱军事、宣传等相关部门,并增强安全部门的能力。

外部整合主要是指恐怖组织协调与其他极端组织的组织关系。采用等级结构的恐怖组织一般侧重内部整合,以增强组织的协同性。而采用网络结构的恐怖组织,由于对其他恐怖组织具有一定的开放性,因此更易于将其他恐怖组织纳入自己的组织框架之中。这是因为,恐怖活动中的恐怖组织并非孤立存在,而是处于与其他恐怖组织或非恐怖组织的互动过程中。界定并实现某一社会群体政治变革偏好的需要催生了恐怖组织,然而一种政治变革偏好的实现往往不限于一个恐怖组织去完成。换言之,在共享相同或近似意识形态与偏好的恐怖活动中可能存在不止一个恐怖组织。因此,网络结构的恐怖组织较容易由单一组织演变为“恐怖主义产业”。

“恐怖主义产业”的形成逻辑与抗争政治中“社会运动产业(the social movementindustry )”发展的内在逻辑大体一致,甚至可以说是社会运动产业在恐怖主义领域的具体体现。根据约翰·麦卡锡(John D.McCarthy)和梅耶·扎尔德(Mayer N.Zald)关于抗争政治中社会运动产业和社会运动部门(the social movement sector)的观点,具有共同偏好的所有恐怖组织的集合可视为一个“恐怖主义产业”,在更大范围上,一个社会所有的“恐怖主义产业”构成一个“恐怖主义部门”。由于享有共同或相近的政治偏好与意识形态,与“恐怖主义部门”相比,恐怖组织在“恐怖主义产业”内的互动频率更高、强度更大,由此带来恐怖袭击的效果可能更为显著。

正如有学者指出的:“与传统的等级制恐怖主义相比,网络恐怖主义可能是更难对付的一种暴力方式”,这不仅是因为“对于一个复杂的网络来说,任何一个环节被破坏都不会影响其他环节的正常运转”,而且恐怖组织的小型化、分散化和草根化趋势加大了对恐怖活动进行预防和打击的难度。如自从1988年创立发展至今,为维持自身反美事业的续存和发展,“基地”已从单一的恐怖组织升级为“恐怖主义产业”,而其网络结构为这一“恐怖主义产业”的有效运作提供了有力支撑。换言之,“基地”的网络结构与反美“恐怖主义产业”之间是一种互相建构的关系。“基地”的“恐怖主义产业”遵循的共同偏好是反美主义,并致力于将美国的影响力驱逐出阿拉伯世界,故“基地”不遗余力地在全世界发展分支机构,其主要分支包括“基地组织伊拉克分支”、“伊斯兰马格里布基地组织”、索马里“青年党”、“基地阿拉伯半岛分支”、“努斯拉阵线”、“基地印度次大陆分支”等。

不过,在1998年之前,尽管“基地”组织与其他恐怖组织频繁发生互动,但这种互动更多地体现在资源的交换与信息共享等方面,其他恐怖组织并没有因此而将优先攻击目标从所在国政权转向攻击美国。1998年“基地”联合埃及、巴基斯坦和孟加拉国的极端组织等成立“反犹太人和十字军圣战国际阵线(Jihad Against Jews and Crusaders World Islamic Front)”,这意味着“基地”将先前有密切联系的恐怖组织正式纳入自身的战略管理范围,从而初步具备发展为“恐怖主义产业”的雏形。

九一一事件后,“基地”成功将美国拖入阿富汗战争的泥淖,在增强了自身存在合法性的同时也为此付出了重大代价。为了重振“圣战”事业,“基地”凭借自身的议程设置能力,通过实施增设分支的战略,将这些先前密切联系的恐怖组织有效整合成一个产业化的“圣战”事业,并将反美诉求融入其中,从而实现了从单个恐怖组织向“恐怖主义产业”的转型。在这一产业内,“基地”分支在攻击国内目标的基础上引入了反美意识形态,“基地”由此使其组织结构广泛扩张“至中东、北非、东亚与西亚、中亚、南亚、东南亚等地,从而形成了一个蜘蛛网式的恐怖网络”。不过近年来“基地”的发展态势表明,由于实力下降,“基地”在行动上越来越倚重各分支机构。而对“伊斯兰国”而言,尽管其在显赫时期吸引了不少极端组织的效忠,但由于“伊斯兰国”排外性的意识形态、等级式的结构安排,拒绝与其他极端组织建立合作关系,因此它并未发展出类似“基地”的“恐怖主义产业”。

第三,组织结构对恐怖组织的属性及其与其他极端组织的关系具有影响。尽管恐怖组织的属性并非由其组织结构决定,但组织结构一定程度上塑造了恐怖组织的属性。一般而言,采用等级结构的恐怖组织较为封闭,而采用网络结构的恐怖组织的开放程度相对较高。这种差异至少表现在恐怖组织的架构叙事及其与其他恐怖组织的竞合关系两方面。

恐怖组织的架构叙事是指恐怖组织基于其持有的特定信念系统,经过组织核心领导层选择性地解读而构建起来的一整套契合自身政治目标、资源基础、组织理念、发展方向的话语体系。因此,恐怖组织构建架构叙事的过程往往涉及观念、意义、信念、象征等的重组与再现,其产物可视为一种架构叙事“框架(frame)”。根据“框架”概念表达架构活动时所选择的话语体系的不同,采用等级结构的恐怖组织的架构叙事框架近似于“有限性框架(the restricted frame)",而采用网络结构的恐怖组织的架构叙事框架更接近“周全性框架(the elaborated frame)" 两者的话语选择明显不同。采用等级结构的恐怖组织在架构意义时,总会精心挑选能够表达其诉求的言语,并使用界定清晰、明确和明显排外性的言语传递战略意图。因此,这类话语体系一般不允许被其他极端组织轻易挪用。与此相反,网络式恐怖组织的架构叙事其语言更具模糊性、灵活性和包容性,并允许其他行为体借鉴甚至挪用,以促进组织网络的扩散。不同恐怖组织架构叙事的“有限”与“周全”,也从侧面印证了等级结构比网络结构具有更高的指挥一控制程度这一特征。由于叙事框架主要为恐怖组织存在的“合法性”和行为的“正当性”提供辩护和论证,因此,不同恐怖组织之间往往在架构叙事上存在或多或少的竞争,如“基地”与“伊斯兰国”之间的关系就是如此。

在处理与其他行为体的关系上,恐怖主义组织结构的差异影响恐怖组织之间的竞合关系。由于恐怖主义是抗争政治的一种主要类型,因此著名抗争政治理论家扎尔德和罗伯塔·阿什(Roberta Ash)对抗争政治组织的研究成果可为我们理解恐怖组织间的竞合关系提供有益的启发。根据他们的实证研究成果,并结合上文所讨论的恐怖主义组织结构的特征,可以认为:在合作方面,采用网络结构的恐怖组织比采用等级结构的恐怖组织更倾向于与其他极端势力结盟、合作或合并,以扩大其活动地域范围。与之相反,由于采用等级结构的恐怖组织对其他恐怖组织的不信任等,导致其与其他极端组织联合的困难较大。不过,这并不排除采用等级结构的恐怖组织会在以下情形中采用机会主义的合作策略。例如,倘若与其他恐怖组织的合作有利于自身目标的实现,或为获取更大的资源基础,抑或在生存面临严峻威胁时,等级结构的恐怖组织也会与其他组织进行合作。

在竞争方面,采用网络结构的恐怖组织由于对大多数成员的活动要求较低,而且由于彼此间资源的流动性较强,因此它们对资源的竞争激烈程度较低。这主要是因为:网络结构的恐怖组织并不要求其成员完全效忠自己,因此这类组织往往有部分共同成员,它们之间的竞争近似于一种非零和博弈。相比之下,采用等级结构的恐怖组织要求成员的绝对效忠,因此这类恐怖组织之间以及等级结构的恐怖组织与网络结构的恐怖组织之间的竞争更似零和博弈,这自然会加剧它们对资源等方面的竞争程度。 “基地”与“伊斯兰国”在处理与其他恐怖组织的关系上展现出明显不同的姿态,两者可分别视为恐怖主义的网络结构与等级结构的代表。“基地”的组织结构由于继承了“基地”领导层有意淡化伊斯兰世界内部教派冲突的战略取向,因此其组织结构表现出较高程度的开放性。对于其他“圣战”组织,“基地”往往鼓励其分支机构与之合作,以拓展组织结构的范围,进而扩大“圣战”事业的影响。如艾曼·扎瓦赫里(彻man Zawahiri)认为,在“圣战”战场上,“圣战”没有必要拘泥于组织结构或支持基础等方面的局限,而应团结尽可能多的力量共同体推进“圣战”目标的实现。在此情况下,“基地”不鼓励也无意与其他“圣战”组织开展针锋相对的斗争,而是尽可能寻找彼此之间的契合点。如在美国人侵伊拉克后,“基地”甚至鼓励其“圣战者”与伊拉克前阿拉伯复兴党成员(Baathist)进行合作,而后者被认为是“异教徒”。

相比较而言,“伊斯兰国”的队伍中虽然吸收了不少前阿拉伯复兴党的成员,但这主要是基于实用主义的策略考虑。这与“基地”从战略层面到组织结构层面均主张包容其他“圣战”力量截然不同。事实上,“伊斯兰国”需要的并非“圣战者”之间的团结,而是要求它们的效忠。因此。“伊斯兰国”拒绝与其他“圣战”组织进行合作,并对否认其全球权威的“圣战”组织进行攻击。尽管“伊斯兰国”曾作为“基地”在伊拉克的分支机构存在过一段时期,但对“伊斯兰国”而言,与“基地”组织的合作主要受到为了谋取更好的发展这一目标的驱动。因此,双方的合作对“伊斯兰国”而言是一种策略性合作。

基于这种认知,“伊斯兰国”在与“基地”组织的合作过程中,并未对自身的组织目标、斗争策略、组织结构等进行大幅调整,而是基本上维持着自身的组织特征。在双方合作期间,“伊斯兰国”以“‘基地’组织伊拉克分支”的身份进行恐怖活动,然而却很少直接听命于“基地”组织,只是利用与“基地”的模糊关系扩大自身的影响力。随着“伊斯兰国”逐渐发展壮大,“基地”组织与“伊斯兰国”在组织目标、组织结构、意识形态、斗争策略等方面的分歧进一步扩大,导致二者最终分道扬镰。

注:

本文系周明主持的国家社科基金青年项目“中亚萨拉菲恐怖极端势力的关系及其对疆安全的影响研究”与杨恕主持的国家社科基金重点项目“反恐形势、机制与对策研究”的阶段性成果,论文还得到2016年度兰州大学中央高校基本科研业务费专项资金重点研究基地建设项目和上海政法学院创新性学科团队的资助。感谢《世界经济与政治》杂志匿名评审专家提出的中肯建议,文中错漏之处由笔者负责。